《全日供應》既劍指香港,亦可投射到世界每一個地方的抗爭。歸根究底,是探討怎樣作為一個人。

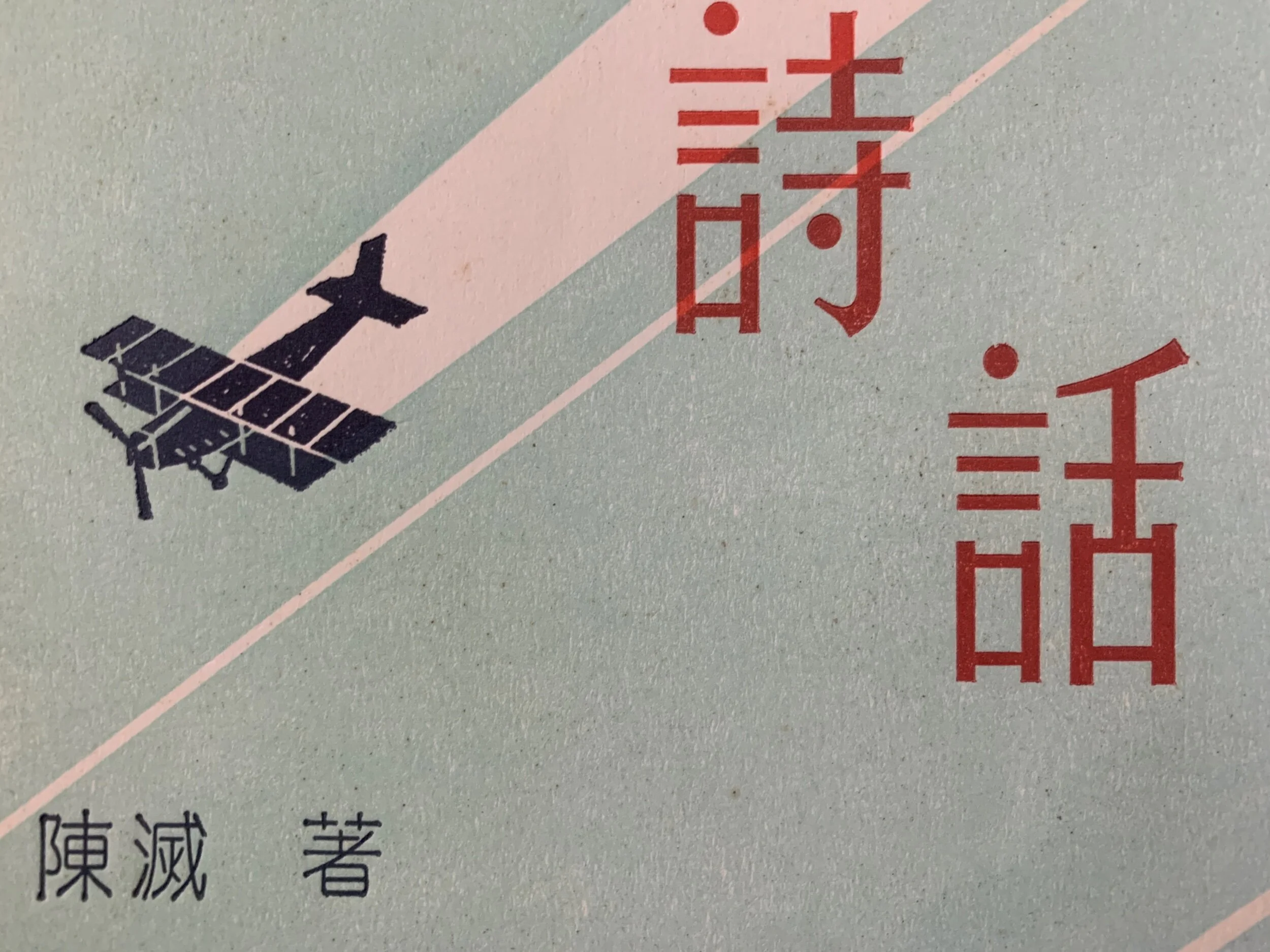

《全日供應》書影

文/張承禧

《全日供應》的書名已道出它有很強的目的性,就是向社會的「需求」給予「供應」。然則香港迫切需要什麼?此八篇小說又能為香港供應什麼?本書顯然認為香港急切需要文學的「早餐」,正如早餐是最重要的餐膳,加上「break fast」(打破禁食)之義,小說希望為社會抗爭供應精神養分。其「食材」是2014年香港雨傘運動,而經過小說的提煉,抗爭敘述嘗試回應香港社會之有待啟蒙的「需求」。創作既是應對社會需要,更重要是作家從自我到集體的主體情感表達,其中,抗爭與主體、個人與集體,互為表裡,遙遙呼應近代主體理論對人之能動性的發見。主體性(subjectivity)即人自覺到「我」是自主、自由、能動的個體,源於人發現自己原來是被動、異化的客體(objectivity),故此主體建構必然指向抗爭、反異化、啟蒙、佔領,以重建完整自我主體。抗爭者自覺是被異化的主體,陷入失去自主性、自我消失的恐懼下;同時,便極力實踐「我思故我在」,[1] 透過創造,彰顯由自身到社會的主體價值,《全日供應》是集體情感高峰的載體。

Photo by Carissa Gan on Unsplash

懷舊——個人記憶與集體記憶互為隱喻以彌保歷史斷裂

麥欣因〈皇后,皇后〉和黃勁輝〈英式奶茶的滋味〉,都是透過回憶與現實的交錯,表達舊物回憶之美好,當下新事物之醜陋。前者敘述皇后碼頭被拆和中環的變質,後者以港式奶茶的不純象徵真香港的失去,共同指涉香港歷史的斷裂和客體化,其關鍵裂紋是1997年。進一步說,兩篇小說也是以人際關係的離合來牽動主角情感,繼而幅射至哀悼英殖物事的集體情感。

〈皇后,皇后〉表達了80後知識青年處於97前後對香港幻變的悲嘆,其主角蔡菲嵐在外闖蕩十年後回流香港,結尾在保衛皇后碼頭運動重見舊密友天怡,悲慟於天怡曾渡過驚心動魄的歲月,尤如悲慟於香港自97以來的種種變幻,亦遙遙呼應七年後同樣發生在中環的佔領運動;至於〈英式奶茶的滋味〉主角軒則代表了90後、00後年輕人的歷史代溝,特別是他們認識斷裂歷史的難度,而小說刻意安排軒與特區政府同日誕生,不無批判當權者拭抹歷史、自我客體化之意。97後出生的軒無緣於港英時代,唯有透過對已逝父親的記憶和英式奶茶味覺,彌保歷史的斷裂,而在縫接之時,軒亦自然得到成長,成為完足自我主體並參與到社會中,不再是此前的孤立個體。

Photo by Carli Jeen on Unsplash

踏出「舒適圈」——參與抗爭的主體覺醒

成長與啟蒙貫穿了全書多篇小說。軒透過英式奶茶之舊物連繫父親來建立主體自信,在黃淑嫻〈Uber才子與佳人〉,任職會計、生活枯燥的青年周明亮則透過Uber新科技遇上佳人Clara,從而突破日常苦悶,走出日間中環。這篇當代才子佳人小說的重點不在於二人具體的互動,他們之間只有過司機與乘客的普通對話,而在於這一系列的相遇和偶然終於牽動了周明亮內心一直以來潛藏的爭扎和抖動,迫使他面對自我本心,與此同時,便是拒絕異化以至自主性的伸張。軒因「文華」而來到中環,周明亮內心踏出當年逃婚的「文華」之離地中環,共同表達了佔領中環的內心呼籲。

上述三篇小說分別從時代消逝、歷史斷裂以及日常壓抑,互相呼應地呈現了那些看來平時不關心社會的青年,也有共通的時代苦悶根源。他們亦有內心的抖動,小說隱晦地表達佔領中環是重塑自我主體性的行為。至於陳慧〈金銅旺飛行少女〉和俞若玫〈海上蜻蜓〉,則比上述三篇更加直接,以第一人稱敘述扣問自身,分別展示了人文學者最普遍的兩種身份——藝術家和老師,對於社會運動的自我省思。藝術家將少女抗爭者化成靈感以至創作,呈現自我解封、「終必在街頭相認」[2] 的成長過程;老師向學生學習,成為了抗爭道上的同路人。

Photo by Brayden Law on Unsplash

少女參與抗爭——柔性抗爭的女性主體性

「飛行少女」透過魔幻現實主義手法打破現實與創作的邊界,具象呈現女學生抗爭者的自由自主精神。〈海上蜻蜓〉同樣以女學生為對象,敘述了由包括「我」和「她」在內的幾位女性帶著走過運動下的和平溫馨,展現了由女性佔領的非暴力抗爭。小說提到過去的示威範式以「交請願信」和「散」告終,[3] 而雨傘運動的漫長時間和廣闊空間正給予了女性細心經營抗爭的可能,在彌敦道商業區展現社區人情、向心力和公德心,塑造了女性的柔性抗爭,緩和了衝突的暴力。

在小說中,當男人「吹水」說著「大事」,[4] 女孩卻關心最在地的路邊野草,對地方有著母性付出,卑微踐行,呼應著運動的「愛與和平」理念。回顧當代中國,便充斥著由男人提出的不切實際理念和宣揚仇恨口號,連女性也被「去女性化」,所欠缺的,正是真正的女性、母性、人性的情感昇華——抗衡「老大哥」、資本主義霸權的女性主體性。及後,歷史不再是只有男人的歷史(His-tory),也會包括那些「飛行少女」的歷史。

Photo by Antonio Barroro on Unsplash

「常」之不正常——主體覺醒的障礙在於自身

戴善衡〈常〉敘述了父母與子女、網絡與現實、隔代之間等不同身份角色在運動中的價值觀交錯較量。四章的四位主角不是來自同一家庭,小說嘗試探索角色作為該核心家庭成員的典型特徵、個體從個人到社會的種種不穩定性,呈現經陌生化後的日常。第一章敘述「學生妹」葉蕾參與運動時的顧慮,濃縮了一位普通中學生嚮往運動呼籲又害怕影響日常人際關係的內心爭扎。第二章「師奶」進一步突顯父母與子女之間的價值觀代溝,胡麗娥不理解女兒為何在佔領現場,不其然令人想起一個世紀前魯迅〈藥〉中夏瑜母親對兒子犧牲的不解。恰恰她們的不解,注定和解釋了抗爭的失效,小說批判了上輩父母缺乏主體自覺,他們人之常情的關切都顯得自私懦弱。第三章敘述「高登仔」譚浩然在現實中是父母的好孩子、面面俱圓,[5] 卻以網名「深山高手」於討論區發表激烈煽動言論。網絡既是年輕人表達真實想法的平台,又是他們的安全圈,小說批判了「鍵盤戰士」的表裡不一之「常」。第四章敘述「大叔」唐森仍活在往日經濟起飛的榮光中,總奢想發達,延續了港人急功近利投資「搵快錢」的賭性。當年香港前途在沒有香港代表的情況下被放上談判桌(賭桌),一直被作為籌碼的唐森自然也不能理解運動爭取的自主性意義,小說再判批了港人金錢掛帥對主體性成長的打擊。

〈常〉細膩地寫到不同身份角色的心理和困境,具體上不能忽視每位角色都有恰如其分的語言特徵,可見作者對本地語言、日常關係和抗爭運動的敏銳觸覺。特別是第三章模仿討論區留言,直接以廣東語口語、高登粗口Filter和Emoji(顏文字)入文。作者顯然閱覽過相關帖子,並將留言陌生化,組織成有意義的敘事,順勢吸收了高登討論區上鮮活嘲諷的語言,記錄了網絡在社會運動史上的里程碑意義,亦創造了反思自身網絡處境的空間。〈常〉比其他各篇都更接近五四文學的經典母題,其以現實主義手法,表達了四位主角都是不同程度上有待啟蒙的「常」人。小說表面上的客觀呈現恰恰可見作者處心積慮的安排,從而展示出厚實的批判力度,以及對地方的疼愛。

「勾結者」的繼承——出賣香港的主體性

袁兆昌〈繼承者〉透過敘述執法者陰險技倆的繼承,諷刺警察的執法手段和勾結黑幫,並批判了香港自殖民時代「繼承」下來的勾結、出賣、背叛的香港族群性。「師父」年輕時曾參與民主運動,現在卻「培訓學堂上的新人對付昔日的自己」,[6] 這種「把弄雙重身份,卻又沒有身份認同和道德原則包袱的政治『勾結』行為」,[7] 正是學者羅永生所說的「勾結者」(collaborators)香港殖民傳統,而小說故弄玄虛傳授的「武術」就是勾結術。早於陳冠中《什麼都沒有發生》已有「第二把手」張得志對「九七回歸」毫無感覺,而今「師父」也不是為了「愛國」才教導學員,[8] 他們毫不關心「離場」後的事,[9] 勾結者關心的只有自己。

〈繼承者〉面對更嚴峻的社會環境,甚至寫到學員對「師父」的勾結術都不感興趣:「槍管裏的東西,比師父教他的更有效果。」[10] 執法者軍事化、徹底抹去個性和表面道德原則,連勾結的考量也可以省去。小說將老舍〈斷魂槍〉中武術被洋槍取締及其「不傳」應用到香港歷史語境中,[11] 呈現了顛覆「勾結」的弔詭「繼承」。「後勾結」不是真正的去殖化,當眾人脫去專業人士的外衣,就只有赤裸尖銳的權欲鬥爭。這是小說結尾思考「後雨傘」社會所帶出的更深層矛盾。

Photo by freestocks.org on Unsplash

「學校是社會縮影」——教育的政治啟蒙

政府本身是最大的「第二把手」,繼承了聽命宗主國的殖民遺風,不願承擔當家作主的責任;對下則縱橫勾結籠絡,維持大都會之商業金融「專業服務」,以經濟繁榮掩蔽客體化的壓抑。由此自上而下形成層層「勾結者」身份與心理結構,早於殖民時代已植入港人的「集體潛意識」。正如「師父」當年曾參與社運,難保抗爭者將來不會繼承「勾結者」行列,變成另一個「師父」?難道香港主體性只有斷裂、缺席、被出賣之途?吳美筠〈佔領中學〉橫向呈現影射現實政治壓迫與表達啟蒙理念的雙重性;縱向則以個體走向啟蒙的成長過程來貫穿整篇小說。其中的交匯是覺醒者賢叔。就如賢叔提出教育「是為公民參與民主選舉作準備」,[12] 小說敘述走過質疑權威(質詢校方)、思考(辯論)、影響(啟發他人)乃至政治實踐(學生會)的啟蒙意義。小說更運用了魔幻現實主義手法,以不同於「飛行少女」的姿態向天飛升,賢叔化身傘子抵擋雨水,[13] 具象呈現覺醒者的思想昇華和主體自覺,及其對學校(地方)的疼愛和對眾人的感召力,而雨傘、紙條佔領中學,不無指涉「佔中」之意。

Photo by Don Fitton on Unsplash

雨傘運動未能爭取「真普選」,賢叔最後未能成立新學生會。這「啟蒙」的最後一步之失敗,在於「我」的啟蒙失效。「我」不時對校方表達反感,敘述亦夾雜「我」的悔恨,表面看來就像是「我」與賢叔一起飲恨落敗。事實是「我」總在關鍵時刻退縮,更因私人情緒而投下決定性的反對一票,這樣的「偽啟蒙者」比校方勢力對主體性成長的傷害更大。小說最後一句自白:「而佔領我的中學記憶,就這麼多!」[14] 道出「我」一直以來是「被佔領」,而不曾主動「佔領」,也就是不願承擔覺醒責任,處於「被覺醒」以至拒絕覺醒的啟蒙失效者。「我」得知賢叔落敗後立即後悔,正是對投票所代表的自我主體的不尊重和不負責,比貫徹始終的校方支持者顯得更欠主體意識。「我」只會不斷的當下逃避,事後後悔——「被佔領」心理、依賴別人的無限循環,指涉傘後復歸原狀的香港族群性之深層歷史循環。小說以這樣的混沌者切入教育,在於「被覺醒」很可能是現代社會的常態。人們具一定程度的教育水平,不再愚昧無知,能察覺問題所在,卻不願承擔,懶得改變。就如「我」嘻皮笑臉、不認真對待認真的事情;也讓小說作為戲謔,以「輕」中之「重」呈現了抗爭的困境。

繼續「全日供應」——以文學作為抗爭

雨傘運動距今五年,社會處於政治低氣壓,或許正拉開了適當的距離,來到冷靜回看雨傘書寫的時候,既重憶當年熱情,亦尋索香港主體的路向。抗爭的大起大落表現在小說之中,時而振奮,時而沉重,唯運動無疾而終,各篇小說結尾亦在希望與絕望之間,留下了作家自覺雨傘精神的薪火相傳。運動過後,要避免主體什麼都沒有發生,須珍視紀錄了這段抗爭精神史的文本。

Photo by Annie Spratt on Unsplash

本文講述的頭五篇小說傾向於以抗爭與個體的連結來重構集體自我主體,後三篇則以抗爭切入而對香港族群性展開嚴厲的自我批判。主體愈察覺自己是主體,愈發現主體自身的失去。八篇小說都本於抗爭時空而超越了特定時空,本於地方而超越了地域界限,作為世界抗爭文學的文本,批判表面的安穩和諧,揭露深藏於理性、法律、體制中對人作為主體的壓抑和異化。《全日供應》既劍指香港,亦可投射到世界每一個地方的抗爭。歸根究底,是探討怎樣作為一個人。

[1] 改自笛卡兒(Rene Descartes)的名言:「我思,故我在」。

[2] 麥欣恩、陳慧、黃勁輝等:《全日供應》(香港:文化工房,2007),頁52。

[3] 麥欣恩、陳慧、黃勁輝等,頁168。

[4] 麥欣恩、陳慧、黃勁輝等,頁175。

[5] 麥欣恩、陳慧、黃勁輝等,頁88。

[6] 麥欣恩、陳慧、黃勁輝等,頁121。

[7] 筆者參考了羅永生〈解讀香港臥底電影的情緒結構和變遷〉中的「勾結式殖民主義」概念。羅永生:《殖民無間道》(香港:牛津大學出版社(中國)有限公司,2007),頁40。

[8] 袁兆昌〈繼承者〉:「至於學員裏誰真能在抗爭現場發揮國粹,他一點也不關心。」麥欣恩、陳慧、黃勁輝等,頁123。

[9] 陳冠中《什麼都沒有發生》:「我們進場,我們把事情辦好,我們離場回家。至於離場後,出現什麼爛攤、後遺症、原始森林反撲,就不關我們的事了。」陳冠中:《什麼都沒有發生》(台北:麥田出版,2016),頁130。

[10] 麥欣恩、陳慧、黃勁輝等,頁125。

[11] 筆者參考了作者袁兆昌本人曾說〈繼承者〉是仿老舍〈斷魂槍〉之作。《全日供應》作者:〈全日供應:文學創作與社會運動〉(講座)。 香港:2017香港書展,2017年7月23日。

[12] 麥欣恩、陳慧、黃勁輝等,頁140。

[13] 吳美筠〈佔領中學〉:「賢叔忽然張開手,迎接著風,彷彿連接了未來,他升起,像紙鳶,飄遊在校園的上空,悠悠打轉,俯瞰每個角落,空中飄起雨粉,但他沒有下來的意思,不捨得回到人間。有時他像一把大傘蓬,倏忽,又變成拍打雙翅的飛鷹,銳目穿透校園,像機關槍射向每個角落,射出像豆大的雨珠闖入我的眼簾,見鬼!下雨了!」麥欣恩、陳慧、黃勁輝等,頁153。

[14] 麥欣恩、陳慧、黃勁輝等,頁162。

作者簡介,張承禧,嶺南大學中文文學碩士。現於出版社工作,研究興趣為香港文學與中國現、當代文學,評論曾收入《本土、邊緣與他者》一書。