我們不能否認《對倒》這篇小說曾對人的心理作出種種探討,卻不敢承認劉以鬯是熟讀弗洛伊德著作後,才動筆寫這篇小說的,而是想証明劉以鬯不僅在小說技巧方面下苦功,更在在表人心裏的衝突上努力。

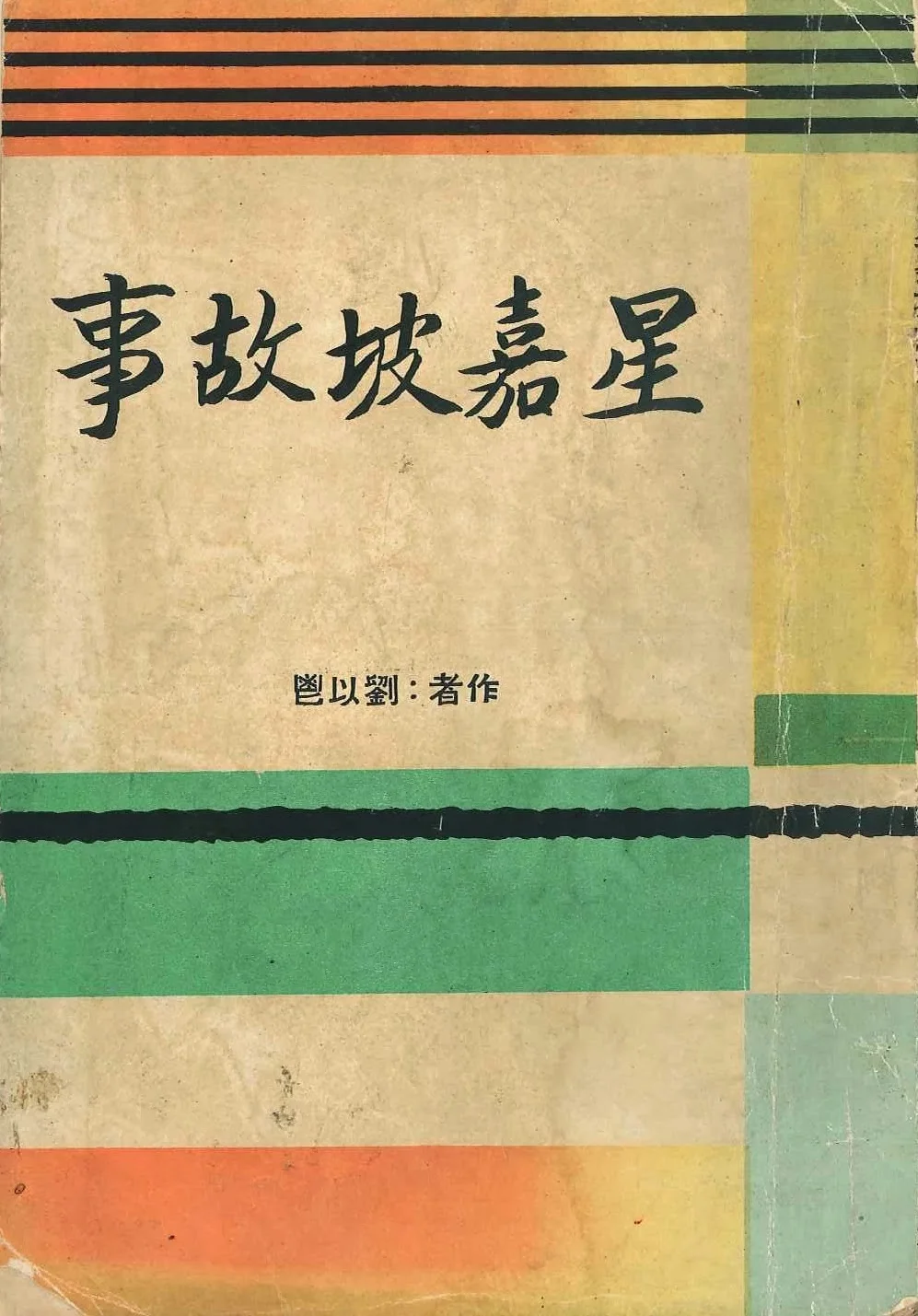

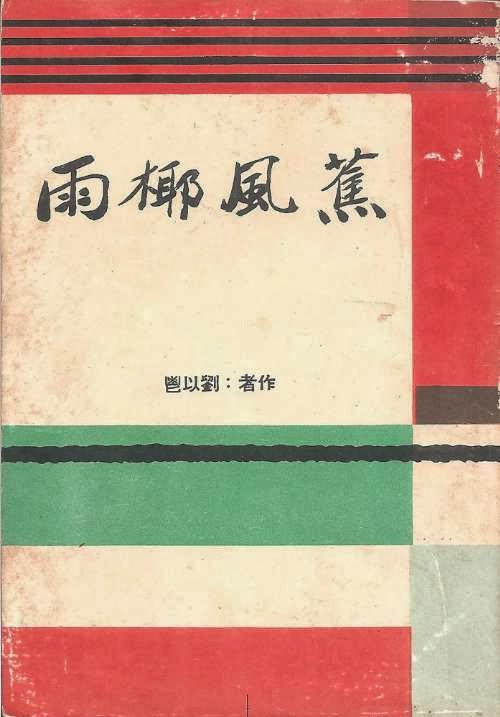

《對倒》書影

〈評劉以鬯的「對倒」〉 羅貴祥

「亨利.米勒曾在寫給白先勇的信中坦率指出中國作家的膚淺。我們(中國作家)的感情遂被嚴重地刺傷了。不過,(劉以鬯承認)我們的小說缺乏深邃的含義確是多年來一直存在著的事實。」[1]劉以鬯在香港文藝工作者羣中,已有創作的優秀成績,他孜孜不倦的創作了許多個以香港生活背景為題材的短篇、中篇及長篇小說,而且有一定的影響。他知道我們的小說缺乏深度,於是「他非常注意反映物質文明高度發達的現代社會對於純潔人性的挑戰和考驗,以及在這些挑戰和考驗下,人性弱點的流露;反映隨著競爭而高漲的欲望給人心造成的日益沉重的壓力,以及人們為反抗這些壓力而不斷掙扎的淒慘過程[2]」劉以鬯更強調「文學作品不應單以表現外在世界的生活為滿意,更應表現內心世界的衝突。[3]」

從這些話可見劉以鬯是一個致力刻劃「人心裏的衝突」(conflict in human heart)為大前提的作家,他的小說技巧是為題材而設,但是,很可惜,香港的文學批評家僅注重劉以鬯在創新技巧這方面的成就,而忽略了他內容所表現的思想,進而認為他的一部份小說,「使人覺得是為技巧而技巧的作品[4]」

劉以鬯的《對倒》被譽為一篇得不錯的小說。人們稱道的是它的技巧:「《對倒》的出色的地方,是作者對氣氛的營造和控制自如。他一層層一塊塊地構架,表面上互不相涉的關係有如圍棋盤上的棋子,分佈在各個漠不相關的位置中,但每行一步使緊扣一步,精彩處令人目不暇給……[5]」;同時亦有人批評他「在技巧上常有一新人耳目的感覺,但若談到思想內容及小說的深度,卻嫌不足。[6]」但也有盛讚《對倒》「真正達至技巧和內容水乳交融的[7]」意見既有相同亦有相異,莫衷一是。筆者對這些評論卻產生了疑問:

(一)《對倒》的思想內容及深度是否不足

(二)本篇的寫作技巧是否與內容配合

《對倒》的思想內容及深度是否不足

劉以鬯在篇中塑造了兩個主要人物:淳于白,「是一個老頭子」(61頁)[8],一個漸漸衰耄的老頭子,他「發現額角的皺紋加深了;頭上的白髮增加了。」(44頁),他無事可幹,整天在街上亂逛,肚子一餓,便竄進餐廳;心裏一悶,又鑽入戲院。看見甚麼,就憶起以往在上海的日子,生活在過去的歲月裏,「懷念的那個時代已過去。屬於那個時代的一切都不存在了。他祇能在回憶中尋求失去的歡樂。但是回憶中的歡樂,猶如一幀褪色的舊照片,模模糊糊,缺乏真實感。」(頁49)「淳于白是個將回憶作燃悾悾惚惚的來往海底隧道之間,不知為誰忙。

1987年《小說家族系列:對倒》劇照,劇中女主角亞杏由李麗蕊飾演。

另一個人物是亞杏,年青的女孩子,「長得不算難看」(61頁),她照鏡時,「總覺得自己的臉型很美」,「比陳寶珠更美」,「比姚蘇蓉更美」(45頁),終日幻想自己成為紅歌星或電影明星,「每個月可以賺一萬幾千」(52頁),那時會有許多「有點像柯俊雄,有點像鄧光榮,有點像李小龍,有點像狄龍,有點像阿倫狄龍」(53頁)的英俊男子追求她、親近她,更與她發生曖昧的關係來。亞杏是個遊手好閒的女孩子,她有空跑去姨媽家裏坐坐,有空盤桓在時裝店門前,有空把自己鎖在房內胡思亂想,有空排在人龍中買票看戲。

作者透個不同的人,在一天內所做所想的事情,從而反映社會上某些人生活的無聊及虛幻。這是一般人對淳于白及亞杏兩人內心世界的定論,如果依據這個看法來評論本篇的內容及深度,的確可以証明本篇缺乏深度、內涵少具張力。

不過,若果我們根據弗洛伊德的心理學論說來探究《對倒》的兩個主角的內心世界時,便可發現劉以鬯確曾嘗試接觸淳于白和亞杏的心靈,企圖解釋他們的心理現象對他們帶來的影響,並提供了一些療法,進一步對社會作出某些警告。但是他這個企圖是隱晦的,可能作者本身也不察覺到,只是一種潛意識的現象。故此我們不能及時發現作者對人物作過心理上的分析,便認為本篇小說只能反映生活的表面,深度不足。

從心理學的觀點看,由於人受到社會的強制,把他自己的許多衝動都壓制下去,於是,在內心深處不知不覺累積了許多「壓抑」的事,弗洛伊德用的名詞REPRESSIONS。[9]

1987年《小說家族系列:對倒》劇照,劇中男主角淳于白由林正英飾演。

淳于白內心曾受過許多「壓抑」:戰爭的陰影仍蟠踞在他的腦海中,「長江北的戰火越燒越旺。……上海受到了戰爭的壓力,正在動盪中。」(33頁);初逃難到香港經濟陷於困境,「淳于白想找工作,那時候,人浮於事的情形十分普遍。找不到工作,甚麼心思也沒有。」(35頁);對過去上海的舒適生活的繾綣,「坐在上海舞廳裏聽吳鶯音唱明日千里寄相思,」(49頁)或「諸如上海金城戲院公映費穆導演的『孔夫子』、貴陽酒樓吃娃娃魚、河池見到的舊式照相機、樂清搭乘帆船飄海、龍泉的浴室裏洗澡、從寧波坐黃包車到寧海之類……。」(55頁)時代的變遷給他帶來種種的不適應,「二十多年前,從北方湧入香港的人,多數帶了一些錢。初來時,個個懷著很大的希望,以為在這個華洋雜處的地方可以大展鴻圖;可是過不了幾年,房屋越住越小,車子越坐越大,景況大不如前。」(67頁);及與他曾經愛過的女人「美麗」分手的依戀,「這個一度將自己喚叫『美麗』的女人送他上飛機,還送了一件衣服給他。這件衣服是她自己縫的。現在,淳于白還保存著那件衣服。那衣服已經舊了。淳于白捨不得丟掉。他是常常想到這個女人的。」(35頁)。這些事都增添了他內心的「壓抑」。

同樣,亞杏的內心亦有「壓抑」:居住環境的惡劣,「舊樓的木梯大都都已被白蟻蛀壞,踏在上面,會發生吱吱的聲響。」(33頁),而且「……有個公廁,使每一個在這條街上行走的路人必須用手帕或手掌掩住鼻孔。」(34頁);生活的枯燥乏味,「事實上,展現在眼前的一切都是看慣了的。即使士敏土的人行道上有一串鞋印,也記得清清楚楚。」(頁35);虛榮心,夢想當大明星;對異性的好奇,她「見到英俊的男人就高興。」(68頁);與性的煩悶。而作者在描寫亞杏的心理時,花了很長的篇幅在「性的煩悶」這個問題上。

「她想像一個『有點像柯俊雄,有點像鄧光榮,有點像李小龍,有點像狄龍,有點像阿倫狄龍』的男人也在這間沖涼房裏。這間沖涼房裏,除了她與『那個男人』,沒有第三個人。這樣想時,一種擠迫感,彷彿四堵牆壁忽然擠攏來。」(頁45)「她的臉孔紅得像燒紅的鐵,皮膚的裏層起了一陣針刺的感覺,心跳加速,內心有火焰在燃燒。望望鏡子,自信突然增強,在不受理性的控制下做了一個完全得不到解釋的動作:將嘴唇印在鏡面上,與鏡子裏的自己接吻。」(46頁)

「……用手掌摩擦皮膚上的肥皂,居然有了某種貪婪,將自己的手當作別人的手。」(46頁)

「她希望這兩隻手是屬於『那個男人』她甚至希望『那個男人』跨入浴缸,與她一同洗澡,她甚至希望……」(46頁)劉以鬯更大膽地描寫亞杏的綺夢。

「亞杏做了一場夢……她與長得英俊的男人躺在床上。她身上沒有穿衣服。那英俊男子身上也沒有穿衣服。」(69頁)

「這是一種新的刺激,即使在夢中,她也能清晰感到這種刺激,她甚至感到了對方身體上的微暖。對於亞杏,這是前所未有的。她用熱誠去接受這種前所未有的刺激。當那個男子將舌頭伸入她的口腔時,她的內心中好像有火球在燃燒。」(70頁)

弗洛伊德在《歇欺底理之研究(STUDIES IN HYSTERIA)》一書中發表他個人的一種信念,認為「性的煩悶,乃是各種神經病與各種精神神經病主要的病源。」[10]兩者的觀點是一致的。

因為淳于白和亞杏二人都醞釀著精神上的「壓抑」,即所謂患有輕微的精神病,於是作者化身成為一個心理醫生,用精神病科的一種治療方法——「自由聯想」(FREE ASSOCIATION),即文學上稱作「意識流」(STREAM OF CONSCIOUSNESS),來對付他們內心的「壓抑」。「『意識流』是一種深入透視的技巧……可以說是未經刻意安排,而每一件通過角色腦海的事物都盡數傾倒出來」[11]。劉以鬯更利用零碎的片斷(PIECEMEAL)引起兩人的聯想及回憶。淳于白和亞杏看到什麼,便想到什麼,作者把他們所見事物的反應記錄下來,分為四十二節,完成了這篇小說。

但是,這一篇不大像是小說,而似是一份經過文藝加工的心理治療的病歷報告。此並非誇大其詞,只想說明劉以鬯很真實細膩地描寫人物的心理。從篇中,我們可以明顯看到「自由聯想」醫治方法的脈絡。

最初,兩個「病患者」受到「良知」(CONSCIENCE)的影響,不願意將自己無意識中所潛存的不美滿的記憶和受阻撓的期望說出來,所想的只是一些不關痛癢的事情(一至七節),漸漸他們受到作者安排的一件件事故的影響,情緒波動不定,內心變化迅速(八至三十六節)儲存了很久的內在壓抑,由小泉而至江河,江河湧流至大海,終於盡數露出來。

作者以弗洛伊德的理論,認為「所有的神經病患全部都是性機能受到妨害造成」[12],讓淳于白與亞杏在夢中相會作尾聲,並且兩人在夢裏發生了關係。作者假設了這個夢讓他們被壓制的願望,獲得了偽託的滿足。同時這個夢也代表著淳于白與亞杏內心世界的一場戲劇。結段作者這樣寫道:

「一隻麻雀從遠處飛來,站在晾衫架上。稍過片刻。另一隻麻雀從遠處飛來,站在晾衫架上。牠望望牠,牠望望牠。然後兩隻麻雀同時飛起,一隻向東,一隻向西。」(70頁)

象徵著兩人偽託的滿足是短暫的,問題還要人自己去解決。劉以鬯是小說家,不是道德家,那警告世人的呼聲,是那麼輕,那麼軟。

「有時候,故事的隱蔽意義是不可真解的,也不容易說明白,但它能概括地表露我們真實的經驗及感受。」[13]

寫作技巧是否與內容配合

劉以鬯曾說:「從事小說創作的人,要是沒有創新的精神與嘗試的勇氣,一定不出好作品。」

《對倒》是一篇有創新的精神與嘗試的勇氣的中篇小說,它是以雙線發展的情節去交代兩個人物,在一天內的事。雙線發展是以一線為主,一線為賓,匯集成一個故事。這種手法經常使用在敘述歷史故事上,例如司馬光的『郭子儀單騎退敵』,以郭子儀為主線,插敘回屹起兵的經過為賓。是一種傳統手法,已不算新鮮,但《對倒》的創新處卻在人物的強烈對比,界線的鮮明劃分。小說的主角,一個年紀老邁,一個還是年青人,兩人是似有關係卻無關係。故事的整個發展,除了到最後的階段外,兩條線始終是分開的,說不上哪條線是主,哪一條是賓。作者故意選擇這個手法,才可以仔細地剖析兩個主角的心理狀況,切豆腐般把兩人的內心世界分別記錄下來。這是結構與內容的巧妙合。

敘事觀點(POINT OF VIEW)方面,作者採用「神眼」(GOD’S EYE—VIEW)來描寫兩個人物所遇見及所思想的事情。所謂神眼,「作者是神高高站立於天上,俯臨他小說的世界。舉凡人物出場、背景交代、人物性格、內心獨白、場景變換、情節進行……全由作者一手包辦。」[14]運用神眼太多,固然會妨礙讀者的代入感,而然在本篇中是不能不用的。作者化身為心理醫生,自然要全盤知道患病的主角的一切,才能從容地對症下藥。不過作者沒有因神眼所引起的阻礙,謀求補救的辦法,反而夾雜了不少必要的議論,替這篇小說豎起了堵堵圍牆。

「一個不美麗的女人不一定需要叫『美麗』。她並不愚蠢,卻做了這樣愚蠢的事。」(頁34)

「女人都喜歡看服裝。」(38頁)

作者干擾(AUTHOR’S INTRUSION)確是很重,不單只拉遠了讀者與小說人物的距離,影響讀者對本篇的內容理解,更因為作者的議論而破壞了整篇小說的文字魅力(SPELL)。

70年香港

來源:網絡圖片

談到故事,我們都會同意,小說的基本而是故事;偏巧《對倒》是「以有人物無故事的手法來反映社會的生活」[15],而且陪襯的人物及零碎事故過多,諸如打劫金舖(頁39),長髮青年和年輕女人餐廳的對話(頁47),瘦子打罵男(50頁)、四個上海女人口沫橫飛地談論樓價(頁51)、汽車撞倒了一個婦人(頁56)……。雖然,我們在上文說過,作者有意識地利用零碎片斷來引起主角的聯想及回憶。但是以作者是一個經驗豐富的小說家,應該理解到一個中篇小說,不可能容納太多的人物,負荷散亂的故事。

《對倒》的背景是七十年代初期的香港,很有時代感,即使是形容人物樣貌,也揉合當時風頭極勁的電影明星的相貌。

「新郎很英俊,有點像柯俊雄,有點像鄧光榮,有點像李小龍,有點像狄龍,有點像阿倫狄龍。」(頁39)

這些極富時代氣息的形容詞,不禁引起我們對它永久存在價懷疑。由於他們都是當代的電影人物,當代的讀者可以對新郎的容貌勾勒出些微輪廓,但問題是,數十年後,有多少人還知道柯俊雄、鄧光榮是什麼樣子?

反觀作者形容另一個男子的形態、外表時,雖同具時代感,卻清楚分明多了。

「她見到一個年輕男子,瘦瘦高高,長頭髮,小鬍髭,穿了一條『真適意牌』的牛仔褲,右手插在褲袋裏。褲子是藍色的。褲袋卻是紅方格的。……那年輕男子用牙齒咬著一枝細長的香煙。」(頁43)

《對倒》雖然以描寫人物的心理為主題,但不能因此便忽略了技巧上的問題。

結語:

在一九八一年九月五日的心理健康講座中,基督教聯合醫院精神科主任黃世和先生指出,香港人在物慾引誘和緊張生活節奏下,最少有二十萬零一千人被壓迫得有精神病的傾向,另有約四萬人需要精神科醫生的治療。誠然,劉以鬯七零年代寫的《對倒》,已經注意這個問題。可見「小說的成功在於它的感性明銳,而不是在於它的題材優越。」[16]

我們不能否認《對倒》這篇小說曾對人的心理作出種種探討,卻不敢承認劉以鬯是熟讀弗洛伊德著作後,才動筆寫這篇小說的,而是想証明劉以鬯不僅在小說技巧方面下苦功,更在在表人心裏的衝突上努力。

《大拇指》第147期

(原文刊載於《大拇指》第147期(1982年1月1日),8-9版,蒙作者同意授權轉載。)

作者簡介:現為香港浸會大學人文及創作系教授,創意及專業寫作課程主任。

[1] 劉以鬯:〈吳煦斌的短篇小說〉,見吳煦斌小說集《牛》。

[2] 《劉以鬯選集》,前言,香港文學研究社出版,頁3。

[3] 『劉以鬯答客問』,《香港文學》第一期。

[4] 穆思林:〈寺內—劉以鬯的技巧和內容〉,同註三。

[5] 李維陵:〈劉以鬯的寺內〉

[6] 同註四。

[7] 蔡振興:〈兩隻手寫作的小說家〉,同註三。

[8] 《劉以鬯選集》,本篇所引原文,皆錄自此書。

[9] DR. ROBERT B. DOWIS,彭歌譯:《BOOK THAT CHANGED THE WORLD》。頁270。本篇所引的弗洛伊德的心理學說乃依據此書。

[10] 同註九,頁264。

[11] GEOFFREY ASHE, “THE ART OF WRITING MADE SIMPLE”, P.117 : “technigue for penetration in depth is the「Stream of consciousness」……Where everything that passes in a character’s mind is poured out, supposedly unedited.”

[12] 同註九,頁269。

[13] G.ASHE, “THE ART OF WRITING MADE SIMPLE”, P.128.

“ Sometimes the story’s veiled meaning is not literal, not easily pinned down, and yet it generalizes the facts of our own experience or our feeling about it.

[14] 胡菊人:《小說技巧》,頁83。

[15] 〈與劉以鬯的一席話〉,同註三。

[16] FORSTER著, 李文彬譯:“ASPECT OF THE NOVEL”。頁17。