曹雪芹、張愛玲、鍾曉陽,一脈相承的,除了文字,還有性格吧。改寫與重寫,是想改寫過去,還是想重寫現狀?回憶之必要,痛苦之必要,文章憎命達,一步一深陷,沉溺其中,無論是書寫、改寫還是重寫。

文/莊元生

記憶無非徹底看透的一切

今屆(二零二二年)諾貝爾文學獎得主,法國作家安妮.艾諾(Annie Ernaux),香港讀者對她非常陌生,二十多部小說,台灣僅有四本她的小說譯本,《嫉妒所未知的空白》、《記憶無非徹底看透的一切》、《沉淪》與《位置》,而且都已經絕版了,即是不受歡迎,中文閱讀界似乎都不認識她。

安妮.艾諾著作:《記憶無非徹底看透的一切》

奧黛麗迪萬(Audrey Diwan)導演根據艾諾自傳小說《記憶無非徹底看透的一切》改編的電影《正發生》(Happening)2020年上映,港譯《孕辱》更傳神,諾獎消息傳來,台灣電影院立即安排《正發生》重新上映。

艾諾作品帶有強烈自傳性質,往往直面私密的女性處境以及階級問題,她看過《正發生》之後,寫了一封公開信:

在看完《正發生》的放映後,我深受感動。唯一能對奧黛麗迪萬說的就是:「你拍了一部真實的電影」。

我所謂的真實,是指這部電影極為符合一九六零年代,在法律禁止墮胎的情況下,一個女孩懷孕會面對的各種情況。這部電影沒有爭辯、沒有批判,更沒有浮誇的戲劇化,它跟隨著身為學生的安的日常,從她徒勞地等待月經的那一刻起,直到她的孕程中止。換句話說,它是透過安的觀點來闡述故事:她的姿態、她與人應對的行為、她走路的方式、她的沉默,都傳達了她生命中突如其來的危機,當她的身體變得越來越重,她的食慾大開,這一切只會讓她感到噁心。

它表現出一種對時間流逝難以言喻的恐懼——就像電影中以幾週為單位出現的字卡般——以及當所有解決方案都失敗時的混亂和沮喪,但這也表明了將事情進行到底的決心。到頭來,當安再次回到學校時,她平靜而明亮的臉龐更反映了她對未來再次屬於自己的信念。

我無法想像除了安娜瑪麗亞沃特魯梅(Anamaria Vartolomei)外誰還能飾演安,就某個層面來說,她是扮演23歲時的我。她全然真實而精準的演出,如同我記憶中的一切。但我不覺得這部片有完全地符合現實,在一九七五年法國墮胎合法化的「薇伊法案」通過前,其實女性並沒有任何求助的權利。奧黛麗迪萬如此勇敢地呈現了殘酷的事實:織針,執行墮胎者引入子宮的探針。只有這樣令人不安的畫面,才能讓我們意識到女性身體遭受到恐怖的暴行,以及退步的思維意味著什麼。

二十年前,我在《記憶無非徹底看透的一切》書的最後寫道,一九六四年那三個月發生在我身上的一切,是我的身體對時代和道德的「全面體驗」……。從禁止墮胎,爾後新立法通過。這正是奧黛麗迪萬在她的電影中所展現和傳達的。

回憶之必要

書寫回憶是痛苦的,但卻也是必要。正如艾諾說的:「我發現挖掘被遺忘的記憶比虛構記憶要困難得多。」

莊元生著作:《如夢紀〢》

我在《如夢紀》封底寫著:「新界東北發展來勢洶洶,有感於兒時舊日風景的淪落,唯有用個人的記憶,去對抗無法逆轉的現實……滿載我童年悲歡歲月的山村,早已整條被地產商賣下,剷平了變成大片野草雜樹叢生的空地,待價而沽。童年時,步行上學的沿途,就只剩下一小段麻石小路,堅硬如磐石的記憶。老家在上水石湖新村,也就是新界東北發展正要被滅村的所在。如今最美好的歲月,都只存於記憶與夢境當中,真箇是舊歡如夢,亦是本書取名《如夢紀》的緣由。」

至於《如夢紀〣》封底則寫道:「透過書寫將回憶的底片一再現形,逐漸清晰,自己的過去。《如夢紀》、《如夢紀〢》、《如夢紀〣》,如夢記憶,一寫再寫,只圖留下文字,記錄我在上水石湖新村老家以及整個新界東北數十年來的種種滄桑變化。這些年來,我親眼見證新界東北的巨大變化,總想用一支筆,將一些故事與心情留住,猶如孟元老的《東京夢華錄》。北宋亡後,孟元老避居南方,撫今追昔,不勝唏噓。舊日東京繁華,成了他魂縈夢繫的一縷鄉愁。當這位北宋遺老談起那段前塵往事,後生一輩竟然無人相信。《東京夢華錄》成書距離北宋亡國不過二十年,人們已認為孟元老癡人說夢。在萬事萬物都在崩壞之時,擁有如夢的記憶,似乎就已經足夠了。」

近年我寫了大量懷舊詩文,先後出版了《如夢紀》三部散文,以及新詩集《忘記了給新界東北》,因此更能明白與體會,古今中外一大寫作母題:回憶。

書寫回憶,外國文學中最著名的是法國作家普魯斯特的《追憶似水年華》,又名《往事回憶錄》。我曾經寫過一篇〈回憶的觸媒〉說道:最近我的一本懷舊散文集《如夢紀》出版,友人看後問我:「怎會對童年上水往事記得如此清楚?」我說:「大概是因為在某個時空遇上適合的觸媒吧。」在文學史上,最著名的例子是《追憶似水年華》,這部小說開頭,描述作者童年時一次午後,吃下一片毫不起眼、又矮又胖、扇形貝殼的小茶點,隨即引起渾身一震,發生非同小可的變化,由此觸媒,茶點如舟,在回憶的海洋展開啟航,翱遊五湖四海,寫成洋洋數百萬字的現代經典小說。

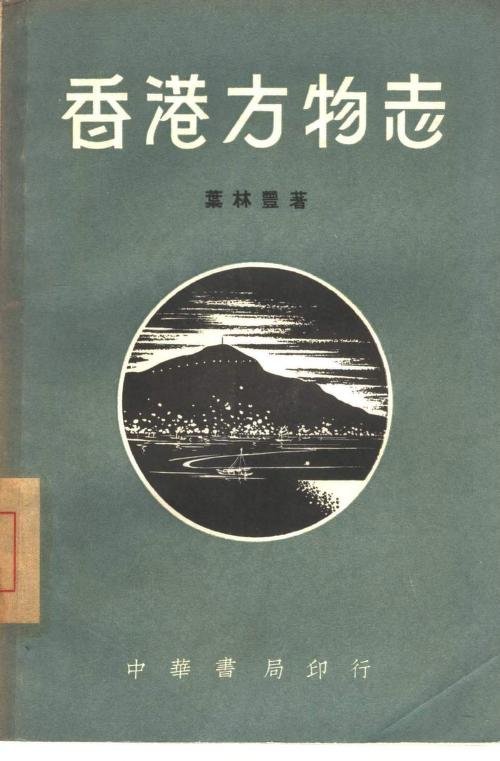

計六奇著作:《明季南略》

在中國則有一部作品,名不見經傳,計六奇的《明季南略》,此書寫的是鮮為人知的南明歷史。

吳三桂引清兵入關,被稱為漢奸,嚴格而言是錯的。吳三桂漢奸之名,並非來自引清兵入關,而是來自滿清將南明滅了。中史教科書大都寫明亡於崇禎十七年(一六四四),其實之後,還有大約一年在南京朝廷的南明時期。吳三桂引清兵入關,對付闖王,將逼得崇禎自殺的闖王軍隊趕出北京,是借外力勤王,所以及後論功行賞,南明朝廷給吳三桂封爵,所以現實歷史遠較簡化的教科書來得深刻。

《明季南略》寫於清初。明亡之時,計六奇二十二歲,所謂天崩地解的時代,花樣年華遭遇國破家亡,如此巨變,尤如二三十歲之年遇上八九六四,刻骨銘心的不想回憶,不敢忘記,矛盾煎熬,歷久伴隨一生。

古人六十花甲年老,計六奇於明亡巨變二十年多後,已是年近花甲,年老體衰,更且患有嚴重眼疾,繼左眼之後「右目新蒙,兼有久視生花之病」,身體朝向衰萎,書寫似水年華慘痛記憶的強烈欲望越為強烈,歷歷在目的過去舊事回憶,他不願隨老去腐朽的身軀一同消失於人間。

於是一部《明季南略》,由動筆到成書,先後經歷四五年寒暑,他爭分奪秒奮筆疾書,向時間寫下戰帖。計六奇在書中回顧庚戌年(一六七零)的冬天,身處江南之地奇寒刺骨,大風雪連日接夜,江蘇無鍚一夕凍死飢民四十七人,即是如此苦寒連旬,他「呵筆疾書,未嘗少廢」, 開筆之手,未有稍停。接下來的一年(一六七一),夏季卻是酷熱炙人,他依舊不肯停筆,眼睛壞得快不能視物,執筆寫字日艱,於是他自我規定每日至少寫五頁紙,因奇熱冒汗不斷,為防汗滴濕紙,他將六條毛巾置於手肘下,寫完之後,汗水已經濕透這全部毛巾。

寫作過程之苦熱奇寒,不為書寫圖利,因為內容犯禁,能否付梓留世,也成疑問,甚至因其身處清初文字獄熾烈之時,寫明未興亡之事,干犯政治忌諱,可於旦夕招來橫禍。

當時艱辛書寫,可能最終煙沒無聞,尤如中世紀的修道院,外面是異軍戰火步步逼近,僧侶仍然繼續躲在山洞內日夜抄寫經文,朝不保夕的經卷,最終也許灰飛煙滅,徒勞無功。聖者燃燒生命,焚膏繼晷,只為安置自我一段揮之不去的回憶。

文學的理由

誠如二零零零年高行健獲諾貝爾文學獎在瑞典皇家科學院發表題為《文學的理由》演講說道:「文學史上不少傳世不朽的大作,作家生前都未曾得以發表,如果不在寫作之時從中就已得到對自己的確認,又如何寫得下去?中國文學史上最偉大的小說《西遊記》、《水滸傳》、《金瓶梅》和《紅樓夢》的作者,這四大才子的生平如今同莎士比亞一樣尚難查考,只留下了施耐庵的一篇自述,要不是如他所說,聊以自慰,又如何能將畢生的精力投入生前無償的那宏篇巨製?現代小說的發端者卡夫卡和二十世紀最深沉的詩人費爾南多.畢索瓦不也如此?他們訴諸語言並非旨在改造這個世界,而且深知個人無能為力卻還言說,這便是語言擁有的魅力。」

回憶如石,希臘神話人物西西弗斯,不得不背負巨石上山,永劫輪迴成了二戰後存在主義的主角。在華夏大地,開闢鴻蒙,煉石補天,蠢物通靈後,書寫大荒山下的一部《紅樓夢》。

曹雪芹自道,字字寫來皆是血。每次重讀《紅樓夢》都會比上一次看到更多,所以這些年來,不斷在重讀,最近隨手翻看第二十八回,這回一開首連接上回,寶玉在大觀園內聽到黛玉的〈葬花吟〉,因詩成悟。

「試想林黛玉的花顏月貌,將來亦到無可尋覓之時,寧不心碎腸斷!既黛玉終歸無可尋覓之時,推之於他人,如寶釵、香菱、襲人等,亦可以到無可尋覓之時矣。寶釵等終歸無可尋覓之時,則自己又安在呢?且自身尚不知何在,何往,將來斯處,斯園,斯花,斯柳,又不知當屬誰姓?」

曹雪芹下筆不是承接上文寫大觀園消失不存,而是寫「不知當屬誰姓」,證之曹家歷史,抄家之後,雍正將曹家產業送贈給抄家最落力的綏赫徳。曹雪芹寫《紅樓夢》時,當年滿載美好回憶的大觀園已知當屬誰姓。看得明白,就知曹雪芹下筆有多痛,真的字字寫來皆是血。

一九八七年的中國大陸央視版《紅樓夢》電視劇,不以程高後續四十回作終結,八十回後的故事是根據脂批等線索還原曹雪芹的原筆原意。電視劇裡帶頭抄家者乃是對賈家恩將仇報的賈雨村,他是小說的開篇人物,現實原型應是綏赫徳,而賈雨村在小說的結局,根據脂批是獲罪被囚,當中曹雪芹也許是以文學的美善寄託現實歷史的真實殘酷,希望以假代真。

《石頭記》是曹雪芹的鏡像家史,所以《紅樓夢》又名《風月寶鑑》。十年辛苦,字字是血,因此脂批說曹雪芹是淚盡而亡。

紅迷張派傳人

《紅樓夢》對張愛玲影響終身,才女說她自己所有文學皆來源於《紅樓夢》。香港作家鍾曉陽則被視為上海張派傳人,華麗而悲涼,錦袍上的跳蚤,藏在回憶的暗處,驅之不去,沉靜下來,往往擇人而噬。

鍾曉陽著作:《遺恨》

鍾曉陽近年多番重新修訂了幾部作品,均有以今日感受對照昨日為文之嘆慨。在散文集《春在綠蕪中》修訂版的〈後記〉裡,三十年,細認前塵,最為難堪是她男友高的無情,回頭再看〈水遠山長愁煞人〉,真如讀《紅樓夢》,早知破敗結局,風流雲散,但對當下繁花似錦,烈火烹油,仍然虛妄執著。

鍾曉陽重寫她擱筆多年以前,最後的一部長篇小說《遺恨傳奇》。記得當年我是在調頸嶺清柝前夕,前往途中的車程看完《遺恨傳奇》的,九七大限是調頸嶺國軍的遺恨,九七大限也是《遺恨傳奇》的主題,可是小說《遺恨傳奇》,卻令人甚為失望。

最新小說《遺恨》是她二十幾年前《遺恨傳奇》的重寫,由十八歲成名作《停車暫借問》,散文集《春在綠蕪中》,到改寫《哀歌》成《哀傷紀》,對於一位著名作家一再重寫舊作,實在引人深思。《遺恨》短短的〈後記〉,並未提供太多解釋,只說重寫的好壞交由讀者判斷。唯一可資想像是她透露至親妹妹患癌逝世,是她人生的谷底,所以自從《遺恨傳奇》出版之後,她就停筆甚久。

記得我在《明報》上看過鍾曉陽的一篇訪問,她說:「你要問我真正快樂的記憶,我記得,小時候,一個老人家拖着我,每天走過涼茶舖喝蔗汁,就這樣。那個開心是很純淨的。」這段真實的記憶,曾被鍾曉陽寫進小說〈二段琴〉中,是我最喜歡的鍾曉陽小說,重讀多次,所以連小節都記得。記得清清楚楚。

曹雪芹的《紅樓夢》一改再改,不同的抄本研究成了紅學家的飯碗,張愛玲的長篇小說《半生緣》改寫自她的《十八春》,原來她要命名為《惘然記》,隱含著「此情可待成追憶,只是當時已惘然」,不堪回首的傷痛。

我一直認為《半生緣》 是張愛玲最好的小說,沒有之一。小說開頭一段,初讀是驚心動魄,再讀是百折千迴,以後每次重讀都是晶瑩剔透,捧在手上,彩雲易碎,風流雲散,滄桑百感。

「他和曼楨認識,已經是多年前的事了。算起來倒已經有十四年了──真嚇人一跳!馬上使他連帶地覺得自己老了許多。日子過得真快,尤其對於中年以後的人,十年八年都好像是指顧間的事。可是對於年輕人,三年五載就可以是一生一世。他和曼楨從認識到分手,不過幾年的工夫,這幾年裡面卻經過這麼許多事情,彷彿把生老病死一切的哀樂都經歷到了。」

張愛玲著作:《半生緣》

《半生緣》的開頭這樣寫,簡單而深刻,在開卷已教人掩卷嘆息,這一段是李商隱詩句的最佳演繹。世上,我相信只有張愛玲寫得出這種感慨。

皇冠出版社弄出一個張愛玲討厭的書名《半生緣》,及後她忿忿不平,念念不忘寫了篇散文〈惘然記〉,並以此作為散文集之名,用以對抗一段不堪的回憶。

曹雪芹、張愛玲、鍾曉陽,一脈相承的,除了文字,還有性格吧。改寫與重寫,是想改寫過去,還是想重寫現狀?回憶之必要,痛苦之必要,文章憎命達,一步一深陷,沉溺其中,無論是書寫、改寫還是重寫。

作者簡介:曾獲香港青年文學獎新詩及散文獎、中文文學創作獎新詩及散文獎。著有散文集《如夢紀》、《如夢紀〢》、《如夢紀〣》、《經典重讀》、《我讀書時書讀我》,新詩集《忘記了給新界東北》。