「昆蟲系列」這五個潘Sir寫在香港回歸後的劇本,當中所描繪的人、空間、氣味、食物、光線、聲音、顏色、動作……都一一記錄和刻畫著,屬於這個時代的,香港精神。那即是甚麼呢,都係好「失途」,也許有點懷舊,卻是潘Sir留給讀者自己去發現、探索、了解與守護的,最好的,嘢。

潘惠森

攝影:Hong Yin Pok, Eric

文/陳國慧[國際演藝評論家協會(香港分會)總經理]

2019年底,潘詩韻在一次工作坊後拉著我說有事要討論,原來是國立臺北藝術大學戲劇學院(北藝大)擬與潘惠森老師(潘Sir)商量出版其劇本集。我說:很好的!不過很快就補了下句:但潘Sir的劇本廣東話是精髓,香港的出版單位不能旁觀啊。於是,在2020/21年國際演藝評論家協會(香港分會)年度額外資助項目內,我們遞上了與北藝大合作出版潘Sir「昆蟲系列」(粵語/國語對照)的計劃書,並順利獲得香港藝術發展局的支持,展開這次華文劇場出版具有里程碑意義的交流旅程。

我知道,這次出版最好玩,同時也最富挑戰性的,是如何原汁原味地把潘Sir「啜核」的粵語台詞,翻譯成書面語。我必須承認:「有啲嘢係好subtle 嘅……」(《三姊妹與哥哥和一隻蟋蟀》內哥哥的台詞),即係,唔會多,但係,有啲,係乜嘢呢,咁你自己咀嚼吓,同時,加上英文,失途,再令你想多一點點。欲言之間夾雜英語又會聽到粵語的音樂感和角色演繹語言的節奏感,這樣港式的語感,即使經過多位同時也是編劇的譯者──包括鄧菲爾、王昊然、司文、吳天琳和潘Sir自己──的鬼斧神工,和主編于善祿的審潤與潘詩韻的過目,及後來我們編輯組與北藝大編輯同仁的推敲修訂,但我也覺得總是有一兩成的落差,言難盡,笑點有時也難免有點移位,痛處可能就沒那麼痛了。

《螳螂捕蟬》劇照

攝影:曾文通

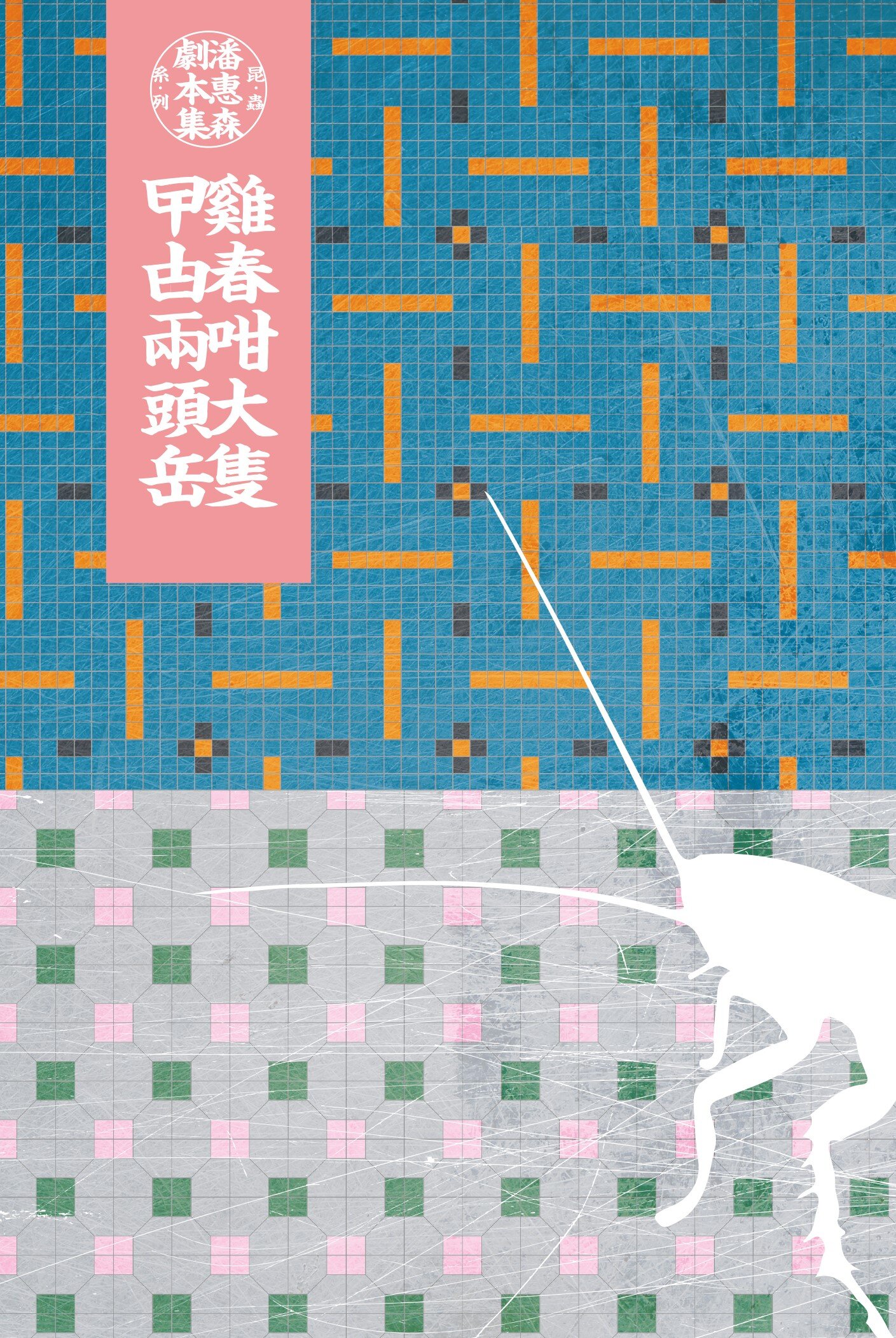

我且舉幾個來自《三姊妹與哥哥和一隻蟋蟀》的例子。無業的哥哥阿炳是家中最懂得思考的人,佢離晒地,矛盾與一眾落地的妹妹們如箭在弦,當她們說:「大佬呀……」時,既是因為阿炳的確是家中大哥,但在粵語語境裡,「大佬」同時會有「拜託啦!」、「天啊!」的意思,於是「大佬呀……」的一語雙關,就實難反映在「大哥呀……」的台詞裡。另外一個例子是妹妹阿娉追打蟋蟀時說:「……打到你變屎餅!」已經是屎(糞便)了,還要被人打成餅,當真是侮辱之至,但其實又是很好笑的;但在書面的語境裡,換成糞餅卻找不到完全對位的脈絡,於是轉換成大家比較理解的「肉餅」,但明明(鹹蛋蒸)肉餅是很美味的粵菜,怎樣和屎餅的不能入口對照呢?後來與于善祿老師再三推敲,最後留住了「屎」。還有就是「你知唔知Vincent點串呀?」,潘Sir在這句親自做了些說明,但「串」同時有「拼字」和「高傲」的意思,這真的是港式的會心微笑。最有趣的是《雞春咁大隻曱甴兩頭岳》裡的「齋茶油多」,解釋了「齋茶」,于善祿老師就問:為甚麼這種茶的油會多呢?我幾乎要出動圖片來說明。

這些lost in translation在這系列裡經常出現,真係好「失途」,是懂廣東話的讀者在對照閱讀時的莫大趣味,也更了解這種我們心愛的語言,在潘Sir的筆下,透過角色進一步的帶領,是如此的鮮活、靈動,栩栩如生。然而,即使不懂粵語,「昆蟲系列」這五個潘Sir寫在香港回歸後的劇本,當中所描繪的人、空間、氣味、食物、光線、聲音、顏色、動作……都一一記錄和刻畫著,屬於這個時代的,香港精神。那即是甚麼呢,都係好「失途」,也許有點懷舊,卻是潘Sir留給讀者自己去發現、探索、了解與守護的,最好的,嘢。

《在天台上冥想的蜘蛛》劇照

攝影:曾文通

我以幾個例子來說明翻譯的不可能性,但我們還是在編劇的同意下做了些編輯處理,讓各地讀者都能享受昆蟲之美。劇本中會有編劇本人與編輯的說明,分別以編劇注和編輯注識別;如找到合適語境又貼近的用字,我們會盡量選用,或在不影響意思的情況下簡化句子,以免讀者經常要看說明而影響閱讀節奏;但如果有些與當時香港社會或文化有關的特別用語,我們會保留並配以說明;另外是港式中英夾雜的對話日常,我們會按情況保留原來的混雜性,或直接改為中文,因為有時不以廣東話唸出來,這樣的混雜性似乎就沒有太大意義了,不如取其流暢更是上策。

我記得十多年前在香港中文大學當研究助理時,有次潘Sir來擔任特別講者,那是我首次上潘Sir的課,他談的當然是劇本創作。我到今天還記得他說,「好X凍呀」同「凍X到我吖」,係有分別嘅(「好X冷」和「冷X得我」,是有分別的)。同樣是有關冷,但就是有分別,而這些分別的累積,建構了角色的層次。感謝潘Sir對我們編輯與製作團隊的信任,把他珍視的這五個作品交予我們出版。這次授權出版的費用,潘Sir會透過我們協會用來成立支持編劇發展的基金,有關安排會在稍後公佈。此外,我必須感謝撰寫導讀文章的林克歡老師和張秉權老師,兩位老師的參與,還有劇本翻譯鄧菲爾、王昊然、司文、吳天琳,再加上北藝大編輯同仁包括于善祿老師、顧玉玲老師、汪瑜菁、林依潔、許書惠、高名辰等,和主編潘詩韻,與及我的同事楊寶霖和郭嘉棋,作為編務的強大支援,三地這次合作,是華文劇場出版的盛事。「昆蟲系列」於香港劇場來說是重要資產,於香港文化來說更是寶貴。「有啲嘢係好subtle 嘅……」,既然如此subtle,就讓讀者各自細味好了。

編者按:《香港文學的六種四惑》一書曾討論粵語作為香港文學書寫,以及劇本作為本土文學。近幾年不少劇壇出版劇本集,包括《潘惠森劇本集.昆蟲系列》。有趣的是劇本集以粵語/國語對照面世。這也是香港粵語書寫及出版值得思考的議題。本文獲作者及出版社授權轉載,原文為《潘惠森劇本集.昆蟲系列》的「策劃的話」(香港、台北:國際演藝評論家協會(香港分會)有限公司、國立臺北藝術大學,2021年,頁13-16)。

作者簡介,陳國慧,國際演藝評論家協會(香港分會)總經理,策劃超過五十個本地和國際藝評項目。2003年至今擔任香港藝術發展局審批員(戲劇界別),2010年至今擔任台灣《表演藝術》雜誌海外特約撰述;目前是「香港舞台劇獎」、「香港小劇場獎」及「IATC (HK) 劇評人獎」評審,並同時是國際表演藝術圖書館與博物館協會執行委員會成員。

![BPQB2787[1].JPG](https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/5ab87b275417fc5a89522b70/1600253562234-1DSOB43AR0UEOJVY8TJ0/BPQB2787%5B1%5D.JPG)