《織巢》從個體的日常生活經驗出發,訴說一個個的流徙經驗,但無論每個個體如何地流動,也是在努力編織家園,一個個建築家庭的流徙個體。

西西作品《織巢》

推薦獎:林歡曉

編者按:為提早表揚優秀作品,現以不記名方式把作品刊登,以供大家欣賞。賽果公布後將會加上原作者名字。文中所有圖片皆為編輯所加。

引言

當年上海虹口區有一個廣東人的小圈子,在那裡大家都說廣州話,上廣東茶

樓,吃廣東點心、廣東月餅,所以我曾經當廣東茶樓、蝦餃、燒賣、蓮蓉月餅,

就是我的故鄉。

——西西於2019年紐曼華語文學獎的獲獎謝辭

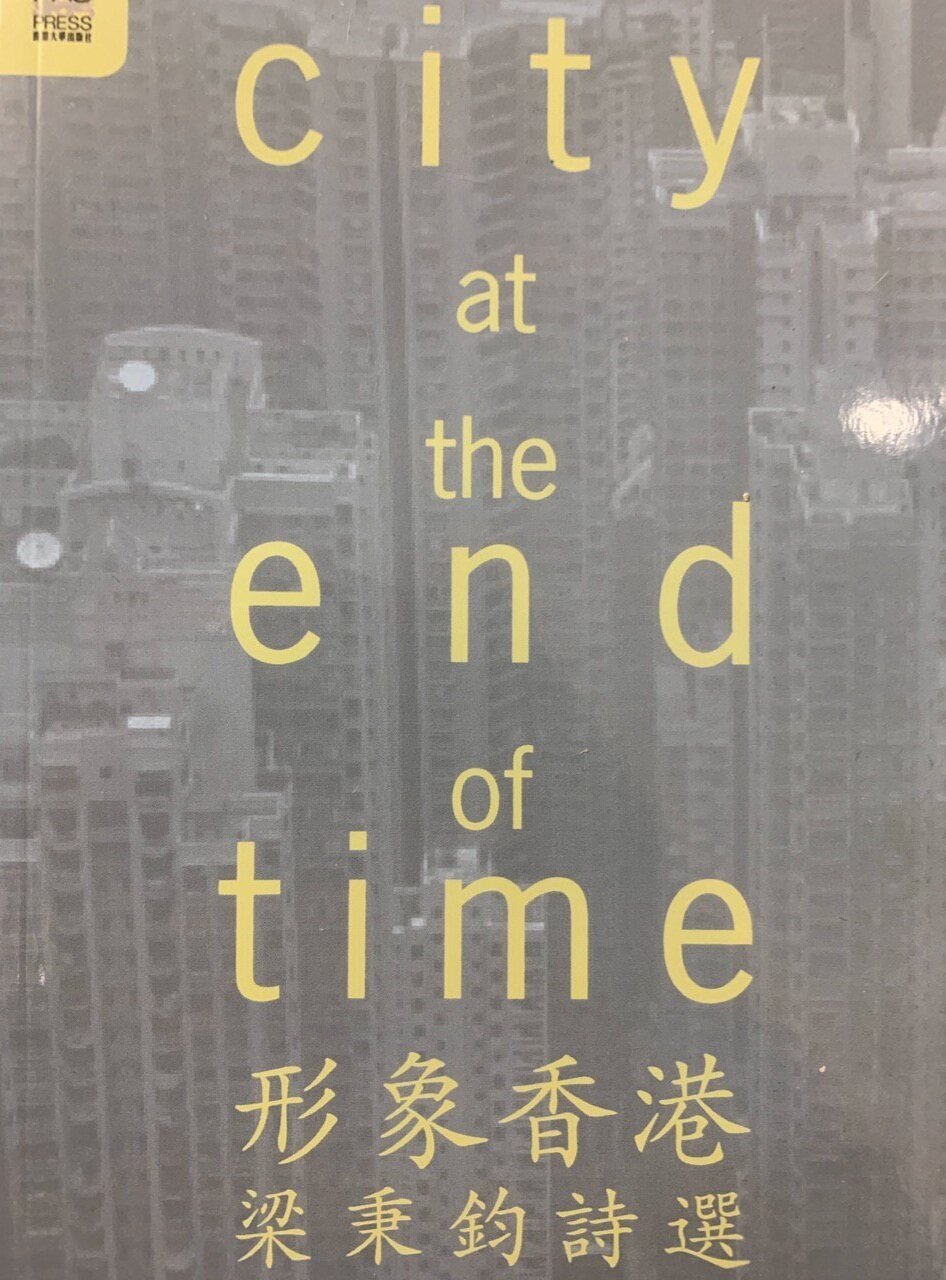

截至二零一九年,西西書寫有關香港經驗和香港故事的長篇小說至少有五部:《我城》(1975)、《美麗大廈》(1977)、《候鳥》(1981)、《飛氈》(1996)和《織巢》(2018)。〈蘋果〉(1982)、〈浮城志異〉(1986)、〈肥土鎮的故事〉(1988)、白髮阿娥系列(1980至2000年)和〈巨人島〉(2001)等中短篇小說也涉及香港故事的書寫。西西亦被譽為「香港經驗三十年來最重要的記錄人之一」。[1] 剛出版一年的《織巢》仍有待學術的研究文章分析作品。現時《織巢》的書評,有一篇網絡文章,當中指出作品以對話形式,回落到人物日常生活的瑣碎事,從故事人物可以感受到社會事件的痕跡。[2]本文現嘗試先梳理《織巢》故事人物的香港經驗,再分析人物作為個體的流徙經驗,呈現了怎樣的「留」與「流」。

雖然研究《織巢》的學術概況仍處於空白的階段,但研究西西怎樣書寫香港經驗的文章則頗充實。陳清橋的〈論都市的文化想像:並讀西西說香港〉認為《候鳥》的文化意象、語言溫度和主體的情詩懷想為當前(即九十年代)的香港人投影了我城的未來。[3] 王德威的〈香港 ——一座城市的故事〉認為《我城》不言自明了城市共同體休戚與共的命運;《美麗大廈》帶出西西對香港的建築和香港作為城市的迷人感情。[4]陳燕遐認為對本土的關懷和重視一直穿插在西西七十至八十年代的作品中,《我城》市開宗明義的本土故事和《飛氈》的抵抗官方歷史單一觀點,創造了民間反抗的記憶。[5]

內地研究者王強認為《我城》的小說形式的突破,其書寫行為本身就是香港本土經驗的表現。[6]劉慧敏、李楓及戈靜發現西西的小說可以成為進入香港文化歷史空間的

「通道」。作品內大量的「民族描寫」、「家居文化」和「街道語言」等體現了西西作品的文化尋根。[7]以上香港和內地研究者的焦點各異,然而大家的研究前設都是把西西的小說作品和「香港」並置,從而引發討論。故此,筆者認為在研究《織巢》尚在起步階段的時候,先探究作品的香港書寫,是一個既可連接前人研究西西的香港/城市書寫的脈絡,又可開啟日後對《織巢》更深入的研究。本文的研究方法將會由文本出發,透過文本細讀,羅列出《織巢》的日常生活事件,附以民間回憶錄、主流歷史論述和網絡等文獻佐證,整理《織巢》的香港經驗。再進一步文本分析當中的流徙經驗。研究範圍將會是二零一八年由洪範書店出版的《織巢》。

有關香港書寫的概念界定,呂大樂和也斯分別在九十年代都提出過香港的故事不易說。呂大樂認為「香港意識」本身就是缺乏一個中心,既不是反抗意識,也不是一套既有文化的延續。[8] 也斯的「站在甚麼位置說話」跟呂大樂的觀點不謀而合,他認為「香港人本身也不是一個和諧同聲的『整體』,香港人的『主體』其實並不是這麼固定而貫徹的」。[9] 故此,是否作品敘述了香港人在一個地理上的香港就已經算是一種香港書寫?對於什麼才是「香港」,什麼才是「香港書寫」,本文採納的概念是阿巴斯所提出的:書寫香港是以一個特定群體(妍妍一家人及其認識的人)或文化空間的經驗為特色的書寫經驗,希望最終回答「香港到底是一個怎樣的群體?」[10]。同時抱持西西書寫香港的基本論調「這裡並沒有一個 『論定的』香港 ,它一直在發展 、流動 ,而近年變化得更快,恐怕已不是過去西方種種殖民地的論述所能概括 。我對香港的所見所思,只能通過我比較擅長的小說形式去呈現 ,尤其是通過日常生活的各種細節⋯⋯」[11] 因此,即使是細微的日常生活,也可以歸結為香港書寫,只要它可以連結到或發展為一種香港具特色的經驗。

個體的香港經驗

《織巢》的故事時間橫跨三十多年,大約由一九五零至一九九零年代。文本內的人物所經歷的香港事件,包括一些人所共知的社會事件,例如土製菠蘿;一些習以為常的事,例如分期付款購物;以及一些一般大眾忽略的事,例如法國及德國新浪潮電影如何引入香港。這些大大小小事件,《織巢》以故事人物的親身經歷或轉述,用一個個獨立的個體的第一身感受或轉述感受,告訴了讀者她/他們的個人香港經驗。讀者

可以同時感她/他們所感,也可以理解到這是她/他們每一個個體的香港生活經驗。現分別以個體所經歷的(1)香港政治時間(2)香港民生時間(3)香港教育時間和(4)香港文化精神時間,梳理出故事人物的香港經驗。

(1)香港政治時間

故事人物所經驗到的香港政治時間既有親歷,亦有轉述其他人物的感受經歷。姐姐在述說二表姐的工作情況時,點出當時五十年代香港貪污的狀況已經制度化了,並且大部分受賄的是低級華人公務員和警察。[12] 當二表姐打開抽屜,發現現鈔,當時「她不動聲色」,表示二表姐並不慌張,而且「彷彿有許多雙眼睛在窺伺她,又彷彿沒有人理會,」[13]即是二表姐及她的同事已經見怪不怪了,大家都心裏有數知道發生什麼事。正正就是一般人從行政和體制的角度所說的制度化了的貪污。從二表姐的個體經驗來說,她並不需要知道是誰放錢入她的抽屜,因為她明白那個「誰」並不止一位,而是有三頭六臂的「誰」。二表姐經過此事後,就辭職移民到加拿大。

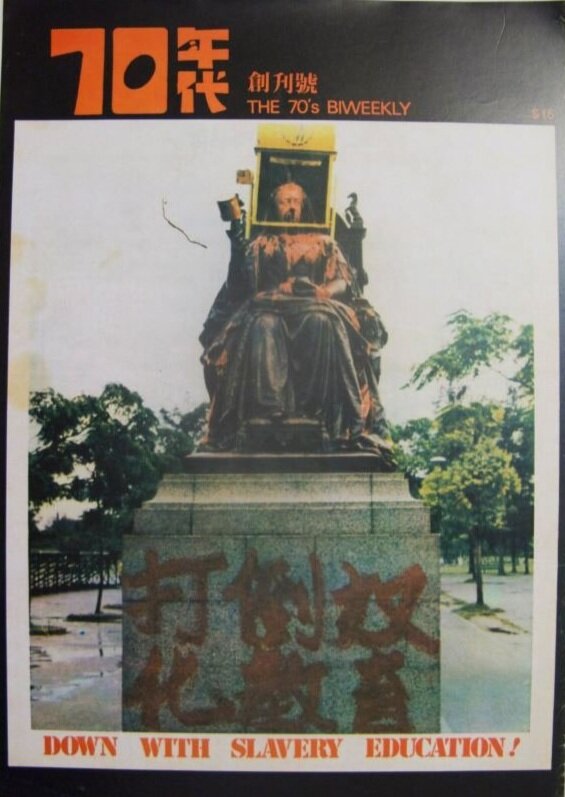

關於六七暴動,主流媒體皆以「暴動」命其名,然而,在《織巢》有關暴動這一幕完全沒有運用「暴動」這個稱呼。妍妍所經歷的,是比廁所鬼和一天半天就過去的颶風更可怕的「會爆炸的菠蘿」。以妍妍孩童視點敘述,起初不明白街上發生的事,只是憑妍妍一個人的視角,觀察到行人的改變、同學們父母的改變以及姐姐和自己的改變等,才掀出答案是一種地雷的東西。這個香港重要事件,從孩童的妍妍口中說出她對這個菠蘿的內心疑惑:「我們這店舖(當時妍妍的家)的玻璃門抵擋得住嗎?⋯⋯那些碎片又不知道會朝哪一個方向飛。」[14]作為一個個體,即使只是小孩子,呈現了她(們)自身所關注的要點: 我的家抵擋到嗎?除了孩童個體外,媽媽作為一個體弱多病的中老年婦女,面對會爆炸的菠蘿的反應和經歷就是躲在店舖樓上不斷塗白花油。她對這事件的個人結論是一連串的提問:「我們這個城市怎麼樣了呢。⋯⋯難道又要逃難嗎?⋯⋯什麼時候才可以平安下來呢?」[15] 這個香港政治事件在於妍妍和媽媽的經驗來說,她們關注的是家和生活如何走下去,對於政治,她們似乎愛莫能助。

姐姐去旅行,據妍妍的觀察是「一早報了名,等什麼入境證件,然後⋯⋯」[16]作為中學生的妍妍,說不清姊姊姐姐要等「什麼」入境證件去旅行,提醒了讀者們一個很重要的香港經驗。因為在回歸前大部份香港人處於尷尬的身份位置。大部份香港人既沒有英國國籍身份,同時不能領取中國護照,剩下只有一個「城籍」身份。[17]姐姐所經歷的等候證件時間由妹妹妍妍轉述,彷彿是一個無關痛癢的小事件。或許說明了對於姐姐來說,拿什麼證件不太重要,更重要的是去旅行。

Photo by Frame Harirak on Unsplash

(2)香港民生時間

《織巢》內的妍妍孩童時期日常生活,書寫出一般香港五十至七十年代小孩的日常生活。在街上玩樂、在天台玩樂、學校生活等,既是妍妍的個人成長經驗,同時也可以是廣泛的香港平民小孩生活的影子。至於姊姊其中一個頗重要的日常生活活動:彈鋼琴,經由妍妍轉述,得知鋼琴對於他們這家人是十分昂貴。「要每個月分期付款,好像要付一年多。錢是姐姐每天替小孩子補習賺回來的。」[18] 也就是說姐姐教書的工資再加上補習賺回來的每月收入都不足夠一次過付清一部鋼琴的錢。在六十年代這種香港民生狀態很常見,故此「專為打工仔而設的分期付款供機首見。」[19]此外早在四十年代尾就已經出現類似分期付款的購買方式: 分層出售。[20]妍妍的姑姑就是儲了一點點錢就去分期付款買分層出售的房子,一層給自己,一層給兒子,另外一層給女兒。最後姊姊再以分期方式付錢給姑姑和銀行,買下單位。

遊玩的時間是妍妍在故事內,重要的孩童經歷,當中與香港的民間歷史相吻合。有一段時間妍妍「就坐在家門口聽鄰家的麗的呼聲節目。我家裏沒有安裝麗的呼聲,鄰家有。」[21]當讀者都以為麗的呼聲是當年家家戶戶必備安裝的節目,妍妍卻告訴大家他們家並沒有安裝,而且不是每個節目都好聽。而事實上,根據吳俊雄的研究,麗的電視「只是少數人享用的月租$55的有線電視系統」[22]不論是麗的呼聲或麗的電視,妍妍都告訴了讀者他們家並沒有電視(後期姊姊添置),作為小孩子的她,麗的呼聲並不是每個節目都好聽。另外,妍妍作為孩童除了沒有錢看電影,更重要的是她告訴讀者小孩子看電影其實可以不用付款,因為當時的檢票大叔隻眼開隻眼閉,當小孩們要求大人帶他們入場,大人亦多不介意。香港也有回憶錄訴說自己兒時「兩張票,十個人,趁入場人擠時湧進去。」[23]

阿彩作為家庭傭工,已經一早與妍妍一家人成為好友。她忽然有幾天消失了,就是驚恐銀行會倒閉,寧可信其有,不可信其無,阿彩信的,是報章電台和街上的人:「銀行要倒閉了,快去把自己存的錢取回來吧。」於是乎,也道出了在當時,「1964年底,樓市逆轉,明德銀號首當其衝,蒙受巨大虧損,無法應對客戶提取存款,引致擠提。」[24] 此外,還有買字花、制水、荔園、街頭推木頭車等日常生活的時間。

(3) 香港教育時間

姐姐在正式成為學校教師前,曾在天台義務教小孩子讀書。那些在徙置大廈居住的窮孩子,同時成為姐姐重要的香港教學經驗。「在這些坦誠的靈魂的面前,我能夠貢獻多少呢?⋯⋯我的收穫正好相反。孩子們關懷我,信任我。⋯⋯孩子們沒有離棄我。」[25] 姐姐在天臺教導小孩子所感受到的天真、童稚以及小孩們替她擋風,填補了香港歷史書或媒體一般所記載的香港天臺學校經驗:「孤兒之父微勞士牧師在1950年代,建議港府在徙置大廈的天台上設立小學,為基層孩子、童工及街童提供教育機會,天台小學就是在這個時代背景下誕生。到了1963年,香港共有147間天台學校,學童達43,566人。」[26] 同時亦暗暗提示日後姐姐沒有離棄她的教育工作和成長的地方。

當姐姐成為學校教師一段時間後,發現男女教師同工但不同酬是不合理的事。她作為一個小市民,一個個體是可以以罷課形式來爭取她們的權益。當姐姐很清楚自己在做什麼的時候,媽媽則不知道她們為什麼要罷課。媽媽擔憂作為一個小市民,「怎能和官府鬥」,而姐姐則認為「小市民也可以發表意見的。」[27] 抱着姐姐這種心態和堅持,香港在一九七一年曾發生文憑教育罷課[28] 和政府護士發起男女同工同酬運動。[29] 姐姐的目的就是改善教育制度,為自己住的地方爭取更合理的東西,為自己的城市編織更合理的制度。

Photo by Steven Wei on Unsplash

(4)香港文化精神時間

這個範疇主要以姐姐的經驗為主。姐姐對性別的思考、個人知性的進步,以至涉及社會學和法國哲學的認識,從她遇上一本好書開始。西蒙・波芙娃的《第二性》引發她意識到「女性應該醒覺,⋯⋯要做一個人,而不是成為固定了的女人。」[30] 姐姐於作品開首的說話,就是自己對性別的思考,引用同事賤內的例子和寧願以離婚這個行為破除閒言閒語的同事的例子,引導出姐姐日後對於婚姻的態度和不會為別人的說話而活。姐姐的思考和態度,有別於當時六十至七十年代香港主流對於性別和婚姻的定型。

西西把整篇姐姐(也就是西西自己)為「第一影室」寫的介紹文章放在作品內。原來姐姐除了一直致力編織家園外,還為香港的文化文藝點點滴滴的編織文章。妍妍替姐姐在報上找尋好幾個名字,也就是說姐姐有好幾個不同的筆名和不同的專欄,而介紹電影只是其中一個。「第一影室」電影協會的介紹文章,無論在實際香港文化時間,還是作品《織巢》的文本時間,都協助了讀者認識外國文藝電影大致在何時及如何引入香港:「香港冷門電影欣賞的從無到有,全靠一九六二年創辦的第一映室。有了它,我們才有機會認識到法國新浪潮,以及十年後的德國新浪潮。」[31]

個體的流徙:留與流

《織巢》的人物所經歷和面對的香港經驗之中,遷移是一個最重大的決定。透過上一章的香港經驗梳理,引申出每一個個體不可避免的香港經驗:流徒。小至搬家,大至移民海外,都是故事中重複的劇情。甚至幾乎每一個故事人物都親歷過、正在經歷或打算遷移,有些更經歷不只一次的遷移。現列表如下,以一覽故事所有人物的流徒經驗:

除了姐姐,其他大部分的人物都指向一個暗示:「原來自己一直與香港的關係,都只是一個居民與居住地的關係而已,遷徙是我們生活(直接的或間接的)經驗的一部分。」[32] 流徙原來是故事內每一個個體經常、總會或終會碰到的處境和考慮。姑姑以一種朝夕不保的危機心態,恐懼「將來不知怎樣」,認為外國「總比這裏好」。[33] 妍妍丈夫阿國的憂慮與姑姑大致相同,對於未來「環境轉變,不知是好是壞」不過他更憂慮的是「政治意見不同就成為壞人,甚至不再當是人。」[34]身為民安隊員的阿國,救人是不分政治立場(正如當老師的姐姐和當護士的妍妍)阿國的移民考慮似乎比姑姑和攝影店主人等,多一層人的思考。單以文本故事來分析,姑姑和攝影店主人是為了自己的生命安全和財產安全最終決定移民。而阿國的考慮是,當處於工作指令和純粹人的生命的抉擇時,有可能要面對不得已的選擇。姨姨的流徙雖然不涉及香港,但卻可對照媽媽(姨姨的大姐)的遷移狀況。姨姨雖然沒有跟從父母姐姐和姐夫來香港,但並不表示她就安穩的在中國內地生活。她遷移的次數多達八次,故事最後亦沒有明確點出姨姨晚年安身立命的地方,姨丈更不滿自己要「寄人籬下」於女兒家。

列表一覽後,還可看到姐姐、媽媽和阿彩是故事中最後留在香港的人物。然而媽媽與阿彩的留跟姊姊的留是不同的。在土製菠蘿事件後,媽媽和阿彩曾經想逃離香港,可是她們認為自己沒辦法逃,即是想逃但沒有能力逃。她們的心態是唯有能留下來吧,有一日過一日的消極無力狀態。姐姐則從來沒有提出留下還是離開,而是一直默默身體力行,建築她(和媽媽妹妹)的家。即使面對有機會移民的時候,她也表現淡定,「姐姐沒有說什麼,好像所有人說的話都和她不相干一般」。[35]當一家三口搬到攝影店後,姐姐會佈置店舖的窗櫥,當搬到自己分期買下的單位,會自己動手鋪地,又在浴室加裝浴缸。然而,更加突顯姐姐的留,是兩姊妹從小到大的性格和生命歷程的迂迴不同。

在我們家裏,真奇怪,許多東西都是姐姐的,譬如說,鋼琴,是姐姐的,鋼

琴上的拍子機是,是姐姐的,拍子樹旁邊的一個鄉村姑娘石膏像,也是姐姐

的⋯⋯也是姐姐的。⋯⋯在家裏,我幾乎沒有什麼東西,⋯⋯姐姐在家裡有那麼多

的東西,所以空閒的時候常常留在家裏,⋯⋯我喜歡到街上去玩[36]

家,是妍妍偶然停留的地方,而姐姐則喜歡留在家。姐姐是具責任心的織巢鳥,自父親過身後,一直擔當保護家園的織巢鳥。妍妍從小學至中學時期都曾表明不會離開姐姐和媽媽以及自己成長的地方。「即使將來我們生活的這個城市會變成另外的一種樣子,我們也不能到別的地方去。....我想我是不會拋下媽媽和姐姐的」[37]但到結婚後,聽從姐姐的意見後,就決定跟隨丈夫移民加拿大。妍妍前後個人決定的搖擺和轉變更加顯示出她的流動,也正如她本來的名字燕燕,「展開翅膀⋯⋯飛得最遠。」[38]

即使選擇了留在家的姐姐,當她有機會重返舊家看看,最終都沒有踏足門口。其他所有人物也沒有重返重回舊地的意思和暗示。媽媽因為體弱,害怕舟車勞頓而派女兒替自己探望妹妹(故事中的姨姨),她由始至終並沒有回老家。妍妍也沒有交代會回香港,而且故事中多次暗示妍妍就如「小鳥,長了翅膀,不停地飛,飛,飛」[39] 如燕鷗「長大了就自己頭也不回飛走了」。[40] 姐姐有機會重返上海舊房子,最後由於行程不夠時間而沒有重回老房子,只可以在旅遊車上遠遠觀看面目已經改變的街道和屋子。移民外國的四姑姑則已經埋葬在外國的墓園。至於從來沒有來香港的姨姨一生都在中國遷徒,從小時候的上海、昆明、成都、樂山,再返滬,結婚後由河南到鄭州,晚年「寄人籬下」暫住女而家。《織巢》的故事人物皆無法重回自己的舊巢故鄉[41],即

使有機會重返實際地理環境,也面目全非。有意欲探望的,也只能是不斷的期盼,永遠無休止的期盼「一切都得等下次再說,而下次又不知什麼時候了。」[42]

結論

《織巢》從個體的日常生活經驗出發,訴說一個個的流徙經驗,但無論每個個體如何地流動,也是在努力編織家園,一個個建築家庭的流徙個體。「故鄉」不再是一個實體地理位置,而是日常生活所累積的回憶。香港是一個怎樣的群體? 在四十年多年後的今日,我們仍可以回答,既然來了,看見了,知道了,我們可以依我們的理想來創造美麗新世界嗎?

參考文獻

一 、作品

西西:《織巢》,臺北:洪範書店,2018年。

二、專書

McLeod, John. Beginning Postcolonialism. Manchester and New York:Manchester University Press, 2000.

呂大樂:《唔該,埋單: 一個社會學家的香港筆記》。牛津大學出版社,2007。

高馬可著,林立偉譯:《香港簡史:從殖民地至特別行政區》。香港:中華書局,2013。

徐承恩:《城邦舊事: 十二本書看香港本土史 (修訂版) 》。香港:紅出版青森文化,2016。

鄭宏泰, 周文港主編:《危機關頭:家族企業的應對之道》。 香港: 中華書局,2015年,頁61。

三 、期刊論文

王強:〈分離與建構:西西《我城》與香港意識〉,《浙江樹人學報》第11卷第6期,2011,頁72-75。

王德威:〈香港 —— 一座城市的故事〉,《香港文學@文化研究》。牛津大學出版社,2002,頁319-341。

吳俊雄:〈尋找香港本土意識>,《閱讀香港普及文化,1970-2000》。牛津大學出版社,2002,頁86-95。

阿巴斯著,蕭恆譯:〈香港城市書寫〉,《香港文學@文化研究》。香港:牛津大學出版社,2002年,頁297。

姚斐菲:〈西西小說中的城市想像與文化身份認同〉。復旦大學中國語言文學系碩士論文,王宏图指導,2012年,頁17。

陳清僑:〈論都市的文化想像—— 並讀西西說香港〉,《香港文學@文化研究》。香港:牛津大學出版社,2002,頁408-422。

陳燕遐:〈書寫香港 —— 王安憶、 施叔青、西西的香港故事〉,《香港文學@文化研究》。香港:牛津大學出版社,2002,頁88-113。

劉慧敏、李楓、戈靜:〈城市的「尋根」與個體的「存在」― 論西西小說的城市書寫特質〉,《齊齊哈爾大學學報》,第5期,2011,頁115-117。

四 、網絡數據

朱子穎:〈「2017年」+「殖民地教育」+「天台學校」=「今天港式教育」〉,《明報・教育有say》,2017年3月21日,連結: https://www.rainbow.edu.hk/2017/03/《明報》專欄:2017年+天台學校+殖民地教育=/ (瀏覽日期:2019年5月2日)。

香港教育專人員協會 ,《香港獨立工運先驅 — 司徒華》,2018年4月16日,https://www.hkptu.org/ptunews/47007 (瀏覽日期:2019年5月2日)

五、其他

高考亮:〈音樂、音響話當年〉,《我們是這樣長大的》。香港:明窗出版社,1997,頁46。

陸離口述,黃曉筆錄:〈我的成長《小辭典》〉,《我們是這樣長大的》。香港:明窗出版社,1997,頁66。

綠騎士:〈我家住有七十二房客〉,《我們是這樣長大的》。香港:明窗出版社,1997,頁28。

[1]王德威:〈香港 ——一座城市的故事〉,《香港文學@文化研究》(香港:牛津大學出版社,2002年),頁327。

[2] 蘇苑姍:〈織巢,飛起來——評西西《織巢》〉,《虛詞》評論,2019年4月24日, http://p-articles.com/critics/752.html (瀏覽日期:2019年5月2日)。

[3] 陳清僑:〈論都市的文化想像—— 並讀西西說香港〉,《香港文學@文化研究》(香港:牛津大學出版社,2002年),頁408-422。

[4] 王德威:〈香港 —— 一座城市的故事〉,《香港文學@文化研究》,頁319-341。

[5] 陳燕遐:〈書寫香港 —— 王安憶、 施叔青、西西的香港故事〉,《香港文學@文化研究》(香港:牛津大學出版社,2002年),頁88-113。

[6] 王強:〈分離與建構:西西《我城》與香港意識〉,《浙江樹倣學報》第11卷第6期,2011。

[7] 劉慧敏、李楓、戈靜:〈城市的「尋根」與個體的「存在」― 論西西小說的城市書寫特質〉,《齊齊哈爾大學學報》,2011。

[8] 呂大樂:〈香港故事不易講〉,《唔該,埋單: 一個社會學家的香港筆記》(香港:牛津大學出版社,2007年),頁30。

[9] 也斯:〈香港的故事:為甚麼這麼難說?〉,《香港文學@文化研究》(香港:牛津大學出版社,2002年),頁11-19。

[10] 阿巴斯著,蕭恆譯:〈香港城市書寫〉,《香港文學@文化研究》(香港:牛津大學出版社,2002年),頁297。

[11] 西西 :〈認知的過程〉,《從四零到九零年代 :兩岸三邊華文小說研討會論文集》(台北 :時報文化 ,1994年),頁137。

[12] 高馬可著,林立偉譯:《香港簡史:從殖民地至特別行政區》(香港:中華書局,2013年),頁221。

[13] 西西:《織巢》(臺北:洪範書店,2018年),頁93。

[14] 西西:《織巢》,頁130。

[15] 西西:《織巢》,頁131。

[16] 西西:《織巢》,頁203。

[17] 姚斐菲:《西西小說中的城市想像與文化身份認同》,復旦大學中國語言文學系碩士論文,王宏图指導,2012年),頁17。

[18] 西西:《織巢》,頁24-25。

[19] 高考亮:〈音樂、音響話當年〉,《我們是這樣長大的》 (香港:明窗出版社,1997年),頁46。

[20] 馮邦彥 :《香港地產百年》(香港:三聯書店,2001年),頁54。

[21] 西西:《織巢》,頁34。

[22] 吳俊雄:〈尋找香港本土意識>,《閱讀香港普及文化1970-2000修訂版》(香港:牛津大學出版社,2002年),頁90。

[23] 綠騎士:〈我家住有七十二房客〉,《我們是這樣長大的》(香港:明窗出版社,1997年),頁28。

[24] 鄭宏泰, 周文港主編:《危機關頭:家族企業的應對之道》( 香港: 中華書局,2015年),頁61。

[25] 西西:《織巢》,頁36。

[26] 朱子穎:〈「2017年」+「殖民地教育」+「天台學校」=「今天港式教育」〉,《明報・教育有say》,2017年3月21日, https://www.rainbow.edu.hk/2017/03/《明報》專欄:2017年+天台學校+殖民地教育=/ (瀏覽日期:2019年5月2日)。

[27] 西西:《織巢》,頁168。

[28] 香港教育專人員協會 ,《香港獨立工運先驅 — 司徒華》,2018年4月16日,https://www.hkptu.org/ptunews/47007 (瀏覽日期:2019年5月2日)。

[29] 徐承恩:《城邦舊事: 十二本書看香港本土史 (修訂版)》(香港:紅出版青森文化,2016年),頁217。

[30] 西西:《織巢》,頁22。

[31] 陸離口述,黃曉筆錄:〈我的成長《小辭典》〉,《我們是這樣長大的》(香港:明窗出版社,1997年),頁66。

[32] 呂大樂:〈香港故事不易講〉,《唔該,埋單: 一個社會學家的香港筆記》(香港:牛津大學出版社,2007年),頁23。

[33] 西西:《織巢》,頁145-146。

[34] 西西:《織巢》,頁258。

[35] 西西:《織巢》,頁64。

[36] 西西:《織巢》,頁27-28。

[37] 西西:《織巢》,頁147及224。

[38] 西西:《織巢》,頁224。

[39] 西西:《織巢》,頁198。

[40] 西西:《織巢》,頁224。

[41] John McLeod, Beginning Postcolonialism (Manchester and New York:Manchester University Press, 2000), p.209.

[42] 西西:《織巢》,頁214。