在書裏陳滅並非要向讀者灌輸過於奢侈的希望,而是像魯迅般宣告:絕望當是虛妄,深淵必有微光。

文/勞緯洛

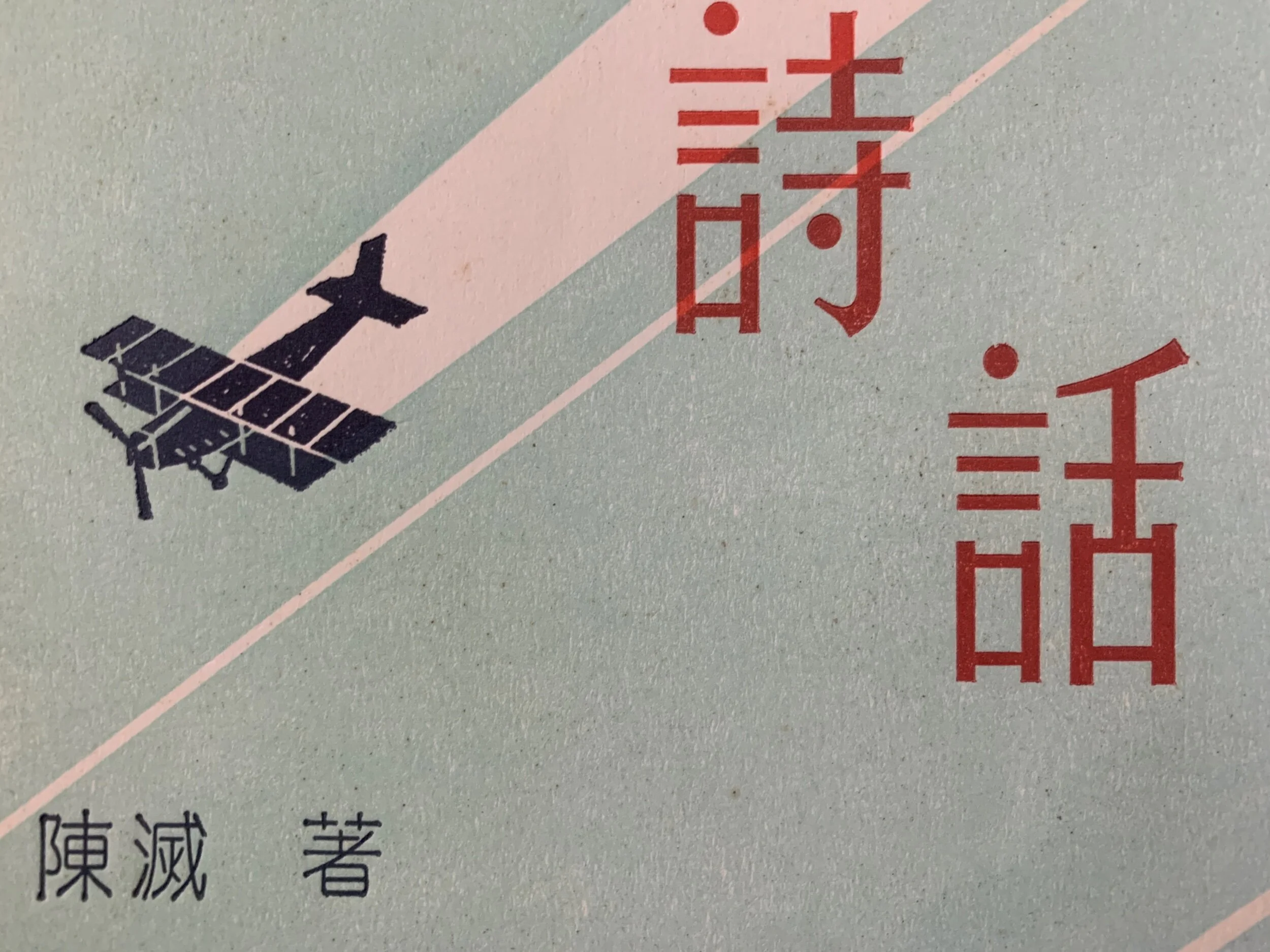

「從來沒有一首詩阻止過一輛坦克,但在另一種意義上,它是無限的。」在近半年艱難的日子裏,當出自希尼(Seamus Heaney,1939-2013)的這句老話,再不是詩人的隱喻而是活生生的現實,迫使我們無法不再次直面:詩與反抗之間,應是怎樣的關係?詩跟社會現實應帶著怎樣的距離?究竟,在甚麼意義上,詩是無限的呢?負着這些難以回答的問詢,我重讀陳滅的《抗世詩話》,略有個人感想(或僅是更多的疑問)。

「抗世與詩有何關係?」<抗世的純美>中,陳滅以魯迅的<摩羅詩力說>引入,從魯迅讚揚拜倫、雪萊等「新聲」摩羅詩人對新古典主義徹底反撥,高舉「立意在反抗,指歸在動作」的反抗精神,明確指出詩的本質並不在於押韻的遊戲、華麗的詞句,而是抗世。陳滅的詩觀顯然受到魯迅影響,同時亦反覆肯定了Leonard Cohen所謂「詩歌僅生命存在之證;倘知生命璀璨,詩歌僅其餘燼」,認為詩應要與現實生活相隨,更當是生命的延伸。故陳滅如是稱:「文學並非一種乖巧地咬文嚼字的技藝程式」,就是說真正的詩不應袖手站在現實生活之外,僅以玩弄修辭為娛;倒應是「以純美回應橫逆,以多義反駁愚蠻,以建構抗拒抹煞」。這種近乎狂狷的姿態,作為「情志的點燃、理念的流動」,以質問並揭穿現世之虛飾為己任──這幾乎便是陳滅「抗世而不可順世」的詩學原則的完整表述。詩的本質在於反抗,那反抗源於甚麼呢?「因為有感情,所以才反抗。」正是對於某些人事、記憶和重要的價值抱有極深的感情,我們才會拚死反抗、拚死保護本應屬於我們的東西,比如自由和生命。最本真而言,詩人寫詩之為反抗,便僅僅是源於情:他甚或無必理會一首詩是否具有甚麼公共意義,而純粹以詩作為他自身在這時代之下,連結一切痛苦、掙扎、悲憤和無奈之記錄。

身陷煙霧其中,內心的彷徨與四方的吶喊都是即時的,我們根本反應不過來。很多時候詩會對詩人要求與現實保持一定的距離才願現身,而詩人往往又期望寫詩能起到即時並且實際的號召或安慰之用,這便造成:凝筆艱思而一紙雪白。關於詩與現實的距離,陳滅在<詩與真實的超越>中,從歌德自傳《詩與真實》(Dichtung und Wahrheit)談起,肯定了詩的書寫與現實事件之間,應當存在「阻隔」。詩至少的確需要指涉現實,上面已提及袖手站在現實以外的根本算不上是真正的詩;但同時又應避免直接介入現實,當以各種間離式的手段,強調詩畢竟是虛幻的,基本上無法實現。因著如此之亦步亦趨,詩人既是最前線的戰士、也是最後排的和平理性者,親近所有、又與所有保持可審視可書寫的距離,以其處身抽離之境而生那雙充滿智慧的「遊目」,反能為讀者「提供不同的角度,補完許多視點上的不足」,讓其「洞悉現實的幻象」,認清時代之本相。這在亂世中更讓我們儆醒反思,自己的書寫與現實是否過近、抑或過遠,以致寫不出詩、或寫出毫不真誠的詩。

為了保持這種距離,陳滅說:詩人需要按捺、強作平靜,正是避免入雲深處難以抽身;此外,更當保留一點生之慾望。生之慾望者何?正是記憶。記憶便是此刻生存的憑據,因著有些事我們深刻腦海,立誓必須堅持追求(追究)到底,我們才有活下去的理由。故生的相反並不是死,而是遺忘。「人類對抗權力的鬥爭,就是記憶與遺忘的鬥爭。」是年六四,我在一場有關寫作的講座上提起昆德拉這句話,還在說著在過去三十年香港和內地的詩是怎樣對抗權力與遺忘,沒想到它在這五個月來猶似符咒,以更緊逼近乎昏聵的方式應驗。陳滅的看法大概亦同於昆德拉,他指出詩乃是透過其本身記錄現實與想像虛構的悖論性,為某個瞬間的悲憤情感賦予生命,讓其蘊藏可傳遞的力量(甚至是一種宗教性的超越)以跨越世代,拒絕被時間埋沒而任其意義停滯於過去,拒絕讓遺忘吞噬記憶。詩就是詩人「以身軀砌成文字」,永遠刻烙此刻反抗之痛快與痛苦的石碑──「它們已流逝,不,它們不能流逝。」我們必須時刻如此告訴自己。

只是,煙霧席捲,我們再無法辨清彼此的聲音,甚至看不見任何人了。我們正走在一個催淚時代的中央:這是充滿絕望感的時代。現實之「不完美」幾成本相,總無法讓人冷血地(妥協,或早已麻木)說出「可接受」。可是,不接受,又可以怎樣呢?我們已經疲憊不堪,可悲地熟練了太多。是不是這時代逼著我們跑得太快,已難以止下來了?我們離所渴求的豈非太遙遠了?對於反抗之無力乃至絕望,陳滅也有近乎悲觀地埋怨世道的時候:「生命美好,生命也是荒謬。」處身幽暗的詩人拒絕接受虛假的光明,便自頓覺眼前許多不過是「浮在表面」的荒謬。安那其的快樂抗爭會否從來都只是個自欺欺人的騙局?那烏托邦式的日子究竟還是不會實現吧?一切美好的理念,或許,根本都不過是虛無的想像,而這些想像註定無法兌現。這樣的反抗顯得何其淒涼!但陳滅很快便脫離了這種絕望感的魔障,以沉實的聲音說:好吧,儘管這些理想終焉幻滅,我輩又何妨緊隨而逝,永遠「在幽暗中嚮往真美的光明」?不作反抗,豈非更淒涼?──在書裏陳滅並非要向讀者灌輸過於奢侈的希望,而是像魯迅般宣告:絕望當是虛妄,深淵必有微光。

「我們處身在一個史無前例的悲劇階段,新的黑暗時代正在降臨。」50年代文藝期刊《文藝新潮》發刊辭裏的這句話,無論對年輕時的陳滅、還是今天的我們而言,都不是詛咒,而是一個宣告,充滿靈光的宣告。有甚麼腐爛了,我們便砍去;有怎樣的黑暗,我們就有怎樣的光明。每一個時代都有暴烈的壓迫,因此每一個時代都有覺醒的反抗者。到如今這時代了,某些腐朽的表象終又剝落(如今它打算重建自己的尼布甲尼撒像),坦克甚至漸連擊鼓三聲、先禮後兵也省掉,二話不說便直輾過來。醒來的我們,片刻間手無寸鐵,抵擋得了甚麼?──若在詩人的姿態,一首詩又抵擋得了甚麼?然而,就算這場仗輸定了,那是不是就當束手就擒、甘成牛犬?(更何況我們根本不會輸,不能輸。)我再次問自己:反抗是甚麼?純粹是痛,便喊,便推回去:凡痛的,就懂得反抗;凡反抗的,就不至於絕望。於是,把「絕望之為虛妄」刻在背上,把更多痛苦背起──新的黑夜,就給了我們更明亮的黑眼睛。

詩,的確無法化成甚麼實際的東西,更莫說每一條珍貴無比的生命,詩裏大概沒有神蹟;但詩之堅韌,作為一種飄渺的希望,或足以承載我們的痛苦與悲憤,讓我們以詩人之「遊目」觀照生命──「詩之大用,正在其幻」,近於雋永,是亦堪為無限。這時代的我們,這時代的見證者,真的,不要絕望、不要遺忘。請聽陳滅的話:反抗,就是在沒有光之所在呼喊光,這是極其殘酷而又必須直面的──至於我,想這樣說:不要擦乾臉上的淚,讓它滴在煙海裏吧,廓清這時代之一切,成為反抗,成為詩。

勞緯洛,2001年生於香港,基督徒,現就讀香港浸會大學文學院。2018年出版小說《卷施》;現間有寫詩、評論。 近來讀到源自古羅馬詩人尤維納利斯的「憤怒出詩人」,銘記於心。