文/張承禧

由於《酒徒》的優秀與「第一」,它得以「回歸」中國文學的傳統,進入中國文學史的殿堂——雖則它與中國文學,如同時期的革命文學相比又顯得太格格不入,通常只能作為處於邊緣的香港文學之代表。

劉以鬯《酒徒》如何被收編?(節錄)

《酒徒》作為「中國第一」

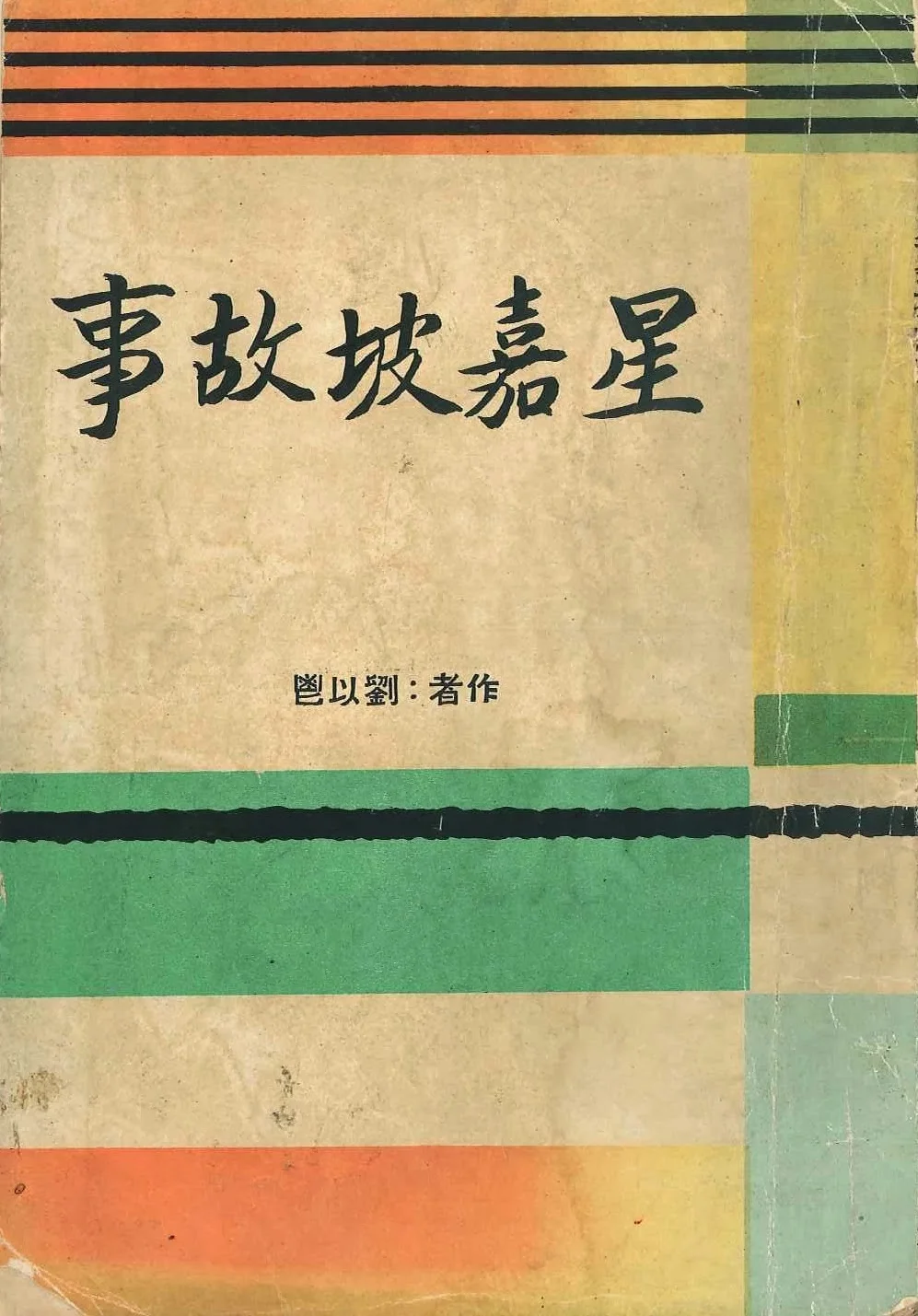

劉以鬯《酒徒》之所以知名,與其說它是一部建構香港主體性的小說,不如說它具突破性的小說技巧得到了中國「主流」的「認可」。《酒徒》最知名的是被譽為「中國第一部意識流長篇小說」,為香港文學取得首個「中國第一」。實際上,這句口號式的評語並不太能幫助我們深入了解《酒徒》的種種,反而將這部小說定性,「意識流」最終淪為一種人云亦云、無甚意義的說法,更過度簡化地歸納了作者苦心經營的藝術技巧,掩蓋了小說書寫香港及重構五四文學傳統的本意。

劉以鬯曾說:「那時我只想寫一部與眾不同的小說,是否『中國第一部意識流小說』並不重要。」[1] 顯然作者也不希望《酒徒》的藝術成就被這樣一句「榮譽」簡單概括。劉以鬯希望讀者將焦點放在小說文本,但讀者仍不免被這句評語所吸引,它的吸引之處,不在於論者經常談論的《酒徒》是否屬於「意識流」,[2] 而在於「中國第一」所呈現的矛盾情結與香港位置。

中國文學史對《酒徒》的收編

由於《酒徒》的優秀與「第一」,它得以「回歸」中國文學的傳統,進入中國文學史的殿堂——雖則它與中國文學,如同時期的革命文學相比又顯得太格格不入,通常只能作為處於邊緣的香港文學之代表。中國的「認可」大概可使文學史讀者得知劉以鬯和香港文學的存在,但缺乏在地的考察和分析下,很可能同時形成對「邊緣」的偏見與誤解。

比如有文學史借《酒徒》來批評香港社會。《新編中國當代文學發展史》在「附錄二」的「香港當代文學概況」中提到《酒徒》:「作品中的荒誕呈現與病態、畸形、不合理的香港現實社會是完全契合的。」[3] 以現實主義批評標準,簡單地將「作品中的香港」、「病態、畸形、不合理的香港」與「香港現實社會」三者劃上等號。與其說是作品分析,不如說《酒徒》只是一個工具,讓論者名正言順地將「病態、畸形、不合理」作為香港現實歷史的全部,其潛台詞就是需要「光明」、「正統」的中國來洗淨香港的「原罪」並加以拯救。《酒徒》作為香港「病態」現實的反映,就如置於「附錄」的香港文學,邊緣而可有可無。因為只要香港得到中國的救贖,變得「光明」,就不再需要像《酒徒》這樣「病態、畸形」的作品,而可以有「偉大」、「光明」、「正面」的作品。

《中華當代文學新編》亦有相類的看法,它認為劉以鬯筆下的人物形象有問題:「但其中的人物形象卻多是靈魂空虛,精神境界不高的平民百姓,如酒徒、……,不能不說是件遺憾的事。」[4] 卻不知道大量被奉為經典的文學作品,寫的都是「精神境界不高的平民百姓」。難道魯迅筆下的「阿Q」、「狂人」、「孔乙己」等等都「是件遺憾的事」?為甚麼文學史沒有對魯迅作出這樣的批評?筆者以為,評語隱含大陸對香港文學的刻版印象:香港格局小、侷促功利,寫不出像「高大全」般氣魄宏大、正面、具「民族形式」的人物。他們當然也很可能是受到《酒徒》批評香港的影響,卻未能跳出革命現實主義批評觀。評語僅以角色的品格為批評標準,明顯忽視了劉以鬯書寫「內在真實」的本意。難道「酒徒」一角就真的「靈魂空虛,精神境界不高」可以概括?在現代主義作家筆下,即使是「高大全」,只要他還是「人」,也必然有其欲望、受壓抑、潛意識的內在面向。《酒徒》書寫的是流亡者、香港主體性苦悶的「真實」,對抗的正正是革命現實主義的自我瞞騙。就此來看,《酒徒》才是真正的做到現實主義實踐,以流亡邊緣身份接續五四啟蒙傳統。

上述兩部文學史都是90年代出版,編寫時97回歸在即,反映文學史家為求急於收編「香港」,囫圇吞棗,運用他們革命現實主義的批評標準分析香港文學,自有不少偏見與誤解。[5] 同時,亦反映了大陸學者對現代主義文學的曖昩態度,既認同又排斥的矛盾心理,其實也是中國「收回」香港的心理縮影。

《酒徒》自「邊緣」而「回歸」

香港能從現代主義文學,以及武俠小說、流行文化,乃至經濟發展等成就取得「中國第一」,與中國當代歷史不無關係。當50至70年代中國發起各種群眾政治運動,現代主義作家劉以鬯也就只能到香港來,不論是運用現代主義文學技巧,還是重新評價五四文學,自然都會成為「中國第一部」或「華文第一部」。既然中國沒有容納各類作家和事業家的空間,他們唯有在香港或外地繼續從事其未竟之志,使「邊緣」超越停滯不前的「中心」。「長安居」也因此變成《香港居》,而事實上,只有大城市才有居住「大不易」的資格。借用《天堂與地獄》的概念,雖則「地獄」很邪惡,也比「天堂」好,就如在香港撰稿維生雖不易,也比生活在革命烏托邦好。香港的寫作空間固然苦悶非常,卻為「避秦」的南來者在海峽兩岸文禁之外爭取到生存空間,[6] 反使本來在大陸並非著名作家的劉以鬯,通過《酒徒》代表香港晉身「中國第一」——邊緣的回歸,可謂香港與中國的歷史關係之縮影。[7]

#此文曾獲青文獎優異獎,並由青年文學獎協會授權刊出。

[1] 黃念欣、董啟章:《講話文章——訪問、閱讀十位香港作家》(香港:三人出版,1996),頁63。

[2] 《酒徒》是否屬於「意識流」沒有蓋棺論定。有關「意識流」定義和《酒徒》內心獨白的書寫策略可參閱危令敦:〈內心私語與現實批評——論劉以鬯的《酒徒》〉,《香港小說五家》(香港:天地圖書有限公司,2012),頁43-103。

[3] 金漢、馮雲青、李新宇主編:《新編中國當代文學發展史》(杭州:杭州大學出版社,1997),頁683。

[4] 曹廷華、胡國強主編:《中華當代文學新編》(重慶:西南師範大學出版社,1993),頁606。

[5] 本文參考了陳國球〈中國文學史視野下的香港文學——「香港」如何「中國」〉一文研究「中國文學史」如何收編「香港文學」的研究方法。陳國球:《香港的抒情史》(香港:香港中文大學,2016),頁37-72。

[6] 有關兩岸三地公共空間的比較可參閱陳潔儀:〈1960年代:劉以鬯《酒徒》與公共空間〉,《香港小說與個人記憶》(香港:天地圖書有限公司,2010),頁27-58。

[7] 本文節錄、修改自張承禧〈南來作家的憂鬱——解析劉以鬯《香港居》與《酒徒》的香港主體性〉,該文曾獲第四十四屆青年文學獎文學評論公開組優異獎。本文之節錄、修改由青年文學獎協會授權刊出。特此感謝。

作者簡介:

張承禧,嶺南大學中文文學碩士。現於出版社工作,研究興趣為香港文學與中國現、當代文學,評論曾收入《本土、邊緣與他者》一書。