1989年6月4日之後,阮志雄的命運,甚至整個國族的命運,都形同崩解。「當生命無以為繼,病就是唯一的依附。」我還清楚記得他沉重的語氣,他深知不僅是身體上大有問題,更明顯與精神狀態密切相關。「腸的毛病跟情緒有很大關係。我解放不了世界,連自己也解放不了。」

文/周漢輝

前生:蕪露

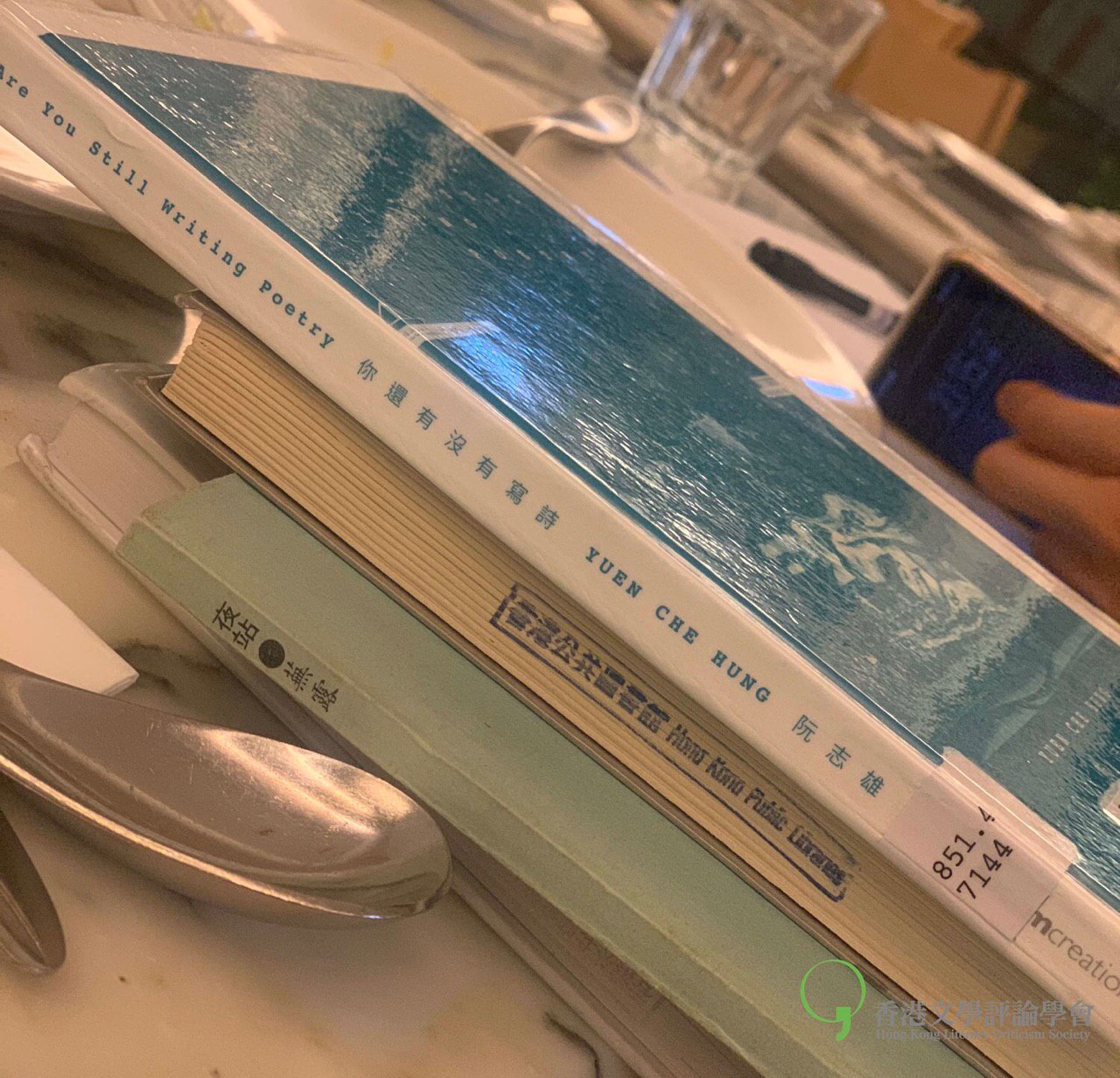

「你還有沒有寫詩?」

那年當阮志雄被另一位詩人這樣問起,他才認真想起跟詩已疏離了好段年月,像昔日好友久違未見。他的回答都寫在後來的一首詩,詩名正是〈你還有沒有寫詩〉。時移世易,這首詩與他的新舊詩作結集成書,詩名給提取為書名。他有一位舊友從移居多年的異國回港,在書店書架上給這個書名,這個問題留住,然後發現作者原來就是已約定敘舊的朋友。

訪問中隨想隨說的記憶,從阮志雄的話語間都成了有詩意的故事。如今的他人稱雄仔叔叔,是專業講故事人,過去他還有另一重身份:筆名蕪露的詩人。由蕪露到雄仔叔叔,期間到底有怎樣的時光在他身上流過呢?我們約定於一個尋常的晚上,碰面訪談。

「 鬚和頭髮白了

像班房的牆

臉皮上有一些小洞

好像小隧道

額頭上有些紋路

好像香蕉

雄仔叔叔真的老了

但一樣開心 」

他與幼兒園的孩子一起作詩,所寫的自己正正就是我眼前一樣開心的詩人,成為別人對於詩的啟導者,那麼最初他又是受誰啟導呢?

「真是因緣際會。」他憶想唸中學時接觸的第一首詩,竟是來自音樂科老師Miss雷,於課上教的Bob Dylan〈Blowin in the wind〉。社會運動與新銳思潮互動催長的二十世紀六十年代,反戰民歌手如Bob Dylan、Joan Baez的作品可說是啟蒙一代人的心靈養份。而在本地方面,他特別記得父親購買快報的習慣。「有也斯『我的試寫室』專欄。」少年人像海棉後吸收各種文藝上的衝擊,自然有一股欲望去回應去發表,促成了寫作和編辦刊物。「或與性格有關,我比較柔弱,就寫起詩來。即現在的藝文青。」於是有了高中時期與同學們合辦的油印刊物《綠角》,內容遍及詩與文學,還有電影及雜文。前述那位移民他方的舊朋友,即為當中一份子,寫出阮志雄口中同學之間最棒的詩:「他是我們之中唯一可以在《詩風》發表詩作的。」

蕪露詩集《夜站》

其實早於訪問之初,阮志雄劈頭便稱「我的創作很少」,或許是謙辭,但深談下去則發覺那似乎出於他性格傾向低調,而相較於表現自己,他更看重對詩的思考和要求。「那時對世界很純綷從情感出發,」他帶著節奏說:「就是生活、情感、想像。」所謂那時,是指詩人蕪露的時期,也即其早年的寫詩歲月,可總結為一冊傳奇詩集《夜站》──訪問快要開始時,我才從同行的吳美筠女士手上接過這本詩集,並受囑咐:「很珍貴,記得訪問後交還。」

在此之前的籌備工夫中,我一直靠從網上及別人的文章去追尋蕪露的詩風,逐一聽著對現代資本主義社會乃至所有當權者吭出質疑、異議,不無似曾相識。「很想解放世界,但找不到合適的形式」今天阮志雄這樣評價當年的自己,我聽來甚有共鳴,終於明白熟悉的感覺正源於我初寫詩也抱著痛擊世上不義的怒火,在筆名波希米亞背後,直把文字充當利器和子彈,猛轟至有一天,自覺所寫的根本不是詩。無獨有偶,阮志雄對自己的詩也有所反思,「或者對很多人來說,寫詩就該如此,但對我來說,可說是吃盡苦頭才明白。」教他尤為深刻的是為吳萱人出版的刊物《破土》譯了一輯波蘭詩選,深受其中借物象或敘事間接表達的社會觀察啟發。據他所說,最當頭棒喝的一首詩是寫身為猶太人的作者回憶兒時,喜歡從後看一位女同學的辮子,其後在納粹屠猶的惡浪中,她也只剩下辮子而已。一條辮子由純潔善良連繫人性的泯滅,同時連繫今昔,鮮明的形像透發藝術上的力度,像為阮志雄指引明路。詩歌外在形式上的反思,大概呼應著他內在對社會運動的反思,觸發點是1974年在新蒲崗工廠區宣傳「四不交」(不交公屋租、不交水費、不交電費、不交電話費)以抗通脹。他自發向工人們派發傳單,鼓勵大家罷工,佔領工廠,癱瘓生產。這段經歷被他於多年後轉化成獨腳戲的一幕,講述身為工人的父親澆了他一盆冷水,「他說:『現在已整天在工廠工作,佔領了不就廿四小時都走不掉嗎?』」他向我苦笑說:「我就知道我的游說不會成功。」

現實中他因此事被捕判處守行為兩年。事後他沒有繼續浸會學院的學業,選擇放洋留學加拿大,又在1978年轉赴法國,因那是1968年法國學運後十年,他視為「再生的十年」,浪漫得一如他毫不避諱的承認:「我是左的。」八十年代初回港,為餬口當上英文教師五年,卻自言不懂教書。不過也是在那段日子,他搬進大埔尾村,開始鄉郊生活。我留意到他詩中不時出現自然的意象如月亮、海洋、風、樹、狗,不知會否與此相關?而自然景物又對他有何影響?「我感覺我在綠色的中間。」他點頭,進一步解釋:「我發覺自己不太懂和別人說話,到近十年八載才有轉變。自然是不會說話的,它發聲的地方就是我感應之處。」與自然相處,往往是跟自己的心靈對話,這正好和他強調「詩是最真誠的自己」契合。大埔尾村也吸引了其他文人如陳汗、王良和先後遷入,可見地有靈氣,阮志雄從中得以靜思人生與社會的去向,一大幻滅降臨前的恬寂。

1989年6月4日之後,阮志雄的命運,甚至整個國族的命運,都形同崩解。「當生命無以為繼,病就是唯一的依附。」我還清楚記得他沉重的語氣,他深知不僅是身體上大有問題,更明顯與精神狀態密切相關。「腸的毛病跟情緒有很大關係。我解放不了世界,連自己也解放不了。」

今生:雄仔叔叔

「是孩子解放了我,也改變了我的文字面貌。」

話題轉到與孩子一起寫詩,眼前的阮志雄活脫脫一個大孩子,揮灑自如道來如何引導幼兒園的學童們從手的動作及形態,聯想作詩。較早時候他還在訴說那場折磨他半死的大病呢!看著他的笑臉,驟感誰都是天意的孩子,沿著早受擺妥的前事,玩一場人生遊戲──阮志雄與兒童的玄妙緣份大概始於1986年他再離港進修往英國修讀戲劇,原本打算學成回來重投莫昭如等友好所辦的民眾戲劇。最終因事轉讀幼兒教育,其中一個原因是想幫忙照顧兄長的女兒。當時他一定想像不了自1994年起便有機會進入幼兒園,一邊向孩子們取材,一邊即興組合成鮮活的故事,成為童見童愛的雄仔叔叔,並且如此進行了十多年。「這是exchange imagination。不是我在說故事,而是由我帶頭,從中可看出孩子怎樣處理自己的創意。」說起創作與意念,他又可以由孩子氣變回指導的角色,讓我像學生般發問明明是說故事課,怎麼會變成寫詩課呢?

原來有一次幼兒園畢業的學生回訪母校,傾吐升讀小學後需要寫很多字的苦水。幼兒園有老師請教阮志雄,令孩子們早些習慣與文字相處,不怕寫字的方法。「我說孩子本身有說故事的動力,同樣道理,文字也是一種表達。」他大起膽子提議與孩子一起寫簡單的短詩。然而起初也摸不著門路,大人與孩子們都困在什麼形象、意義、節奏的所謂創作規條裡。「我便索性叫他們看著我的手。」他說著抬手,手指輕柔擺動。「問他們手像什麼?『像魚呀。』再問那麼魚在做什麼?『游水。』在哪裡游呢?『海!』。」欣賞他演繹著自己和孩子共同創作的過程,無疑是我在這個訪問中最歎為觀止的體驗。他們的第一首詩於是誕生:

我的手像魚

在海裡游水

孩子們明白了玩法,遂展露個性,不重複別人說過的,紛紛祭出自己的想法,一詩接一詩:

我的手像蜘蛛

在爬一個網

或

我的手像石頭

在一座山上

當然文字上阮志雄會作出提點,畢竟孩子們識字有限,但想像力無可比擬。在課堂上一起完成的詩,會由老師貼在牆上,孩子們有空就去讀,多讀了便多學了字,因那是屬於自己的,自然有心去記著。孩子們也很喜歡抄寫自己的詩,阮志雄著老師不要提供格子紙,用白紙即可,紙上不要畫線,讓孩子們不受框限,隨心寫下大小不一的字,本身已是一幅幅圖畫。

「成年人寫詩最大的問題是解釋,詩一經解釋就壞了。」從童心反照過來,阮志雄讚歎著在孩子們身上學會想像力的重要,此外縱使生活上會有不快樂,不過孩子們本質上仍是快樂的,好像他很喜歡的南亞學童禮明寫了一首詩:

我的眉毛像魔鬼

在跳舞

「他們的創意滋潤了我,令我愈來愈放鬆。」繃緊至病態的生命鬆開來,世上無一不可坦然面對了,包括死亡。在亡母的喪禮上,阮志雄朗讀與孩子共同創作,關於死亡的英文詩,教生命的初始勃發和沉歛終結同在──是的,套用寫中文詩的遊戲方法,他還發展出寫英文詩的課堂。

〈One day poem〉

We swim

We run

We jump

But one day

We’ll sleep

and sleep and sleep

like a ruler

a stone

and a piece of paper

來生:還有寫詩的阮志雄

「『我不寫詩了,我的生活就是詩。』」

關於詩的因緣各異。當阮志雄聽見友人吳呂南沒寫下去的說法,又似是對自己的詩集《你還有沒有寫詩》這個書名,或這個問題有一個不期而遇的回應。

而阮志雄還有寫詩,還準備出版跟孩子們同作的詩,籌劃培訓中學教師啟導學生寫詩。

作者簡介:周漢輝,曾用筆名波希米亞。畢業於香港公開大學,信耶穌。寫詩與散文,有幸獲得2014香港藝術發展獎-藝術新秀獎(文學)及香港及台灣二地多項文學獎詩組冠軍。