〈香港夜曲〉所選取的地景正正就是維多利亞港與及毗鄰的半山區,這些地方一般都被視作香港繁華的象徵。這種寫法固然上承也斯寫街道地景方式。但廖偉棠所展現的感情並非生活化,而是哀痛、憤怒、抗爭。由無數霓虹光管和夜燈組成的夜景,不單象徵香港的繁華,更是無數基層日夜加班,飽受財團剝削的象徴。

圖片來源:主場新聞

金獎:黎浩瑋

編者按:為提早表揚優秀作品,現以不記名方式把作品刊登,以供大家欣賞。賽果公布後將會加上原作者名字。文中所有圖片皆為編輯所加。

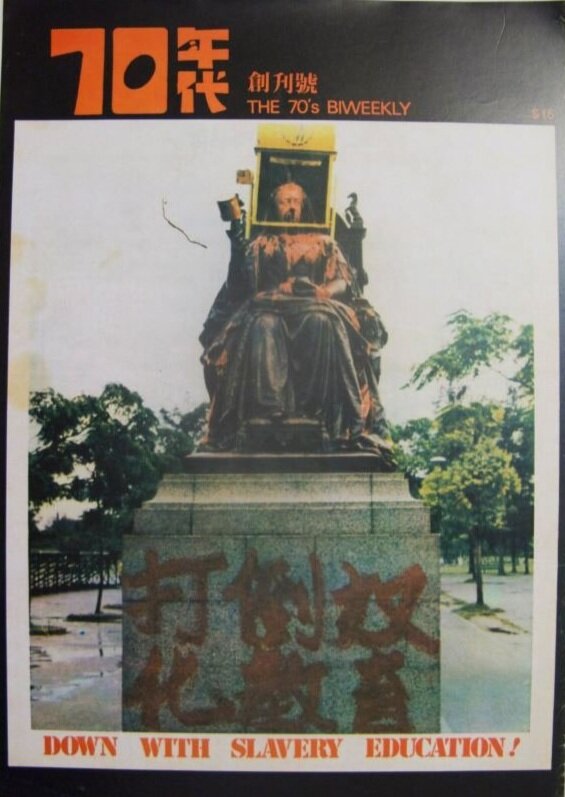

在香港詩歌論述裡,最受關注的是也斯曾經負責編輯的《周報.詩之頁》。也斯以「生活化」為關鍵來概括香港詩於70年代的發展,其說遲至80年代才重新追認這種特徵,90年代,他更將「生活化」結合本土論述,將反感傷、反激情、反戲劇化,提升為香港詩的特點,意圖抗衡內地、西方以獵奇方式簡化香港文學的武器。[1] 但在「生活化」之外,香港詩歌尚有多種面向。陳智德的〈詩觀與論戰———「七、八十年代香港青年詩人回顧專輯」的史料補充〉指出「七十年代香港詩壇至少有四種以《周報》、《70年代》、《詩風》、《海洋文藝》為代表的取向,這四種取向在七十年代可說並存的。」《70年代》雙周刊曾大力投入「爭取中文成為法定語文運動」、「保衞釣魚台運動」、引介無政府主義,並成為70年代學運社運重要平台。凡此種種,皆與反殖民、反建制有關,可說參與了塑造香港「本土意識」。據羅永生〈本土意識的前世今生〉[2]一文所言,本土意識,由70年代「爭取中文成為法定語文運動」、「保衞釣魚台運動」等萌芽,發展至70、80年代,「本地文化所承載的既不是冷漠,也不是明確尋求政治自主的意識,而是充滿政治上的不滿,但又對政治往往無奈的「小市民」犬儒主義」。再歷經保衞天星、反廿三條、反高鐵、反國教、佔中、雨傘,普選、民主權利等普世價值成為共識。然香港經歷多次社會運動抗爭,「一國兩制」、港人治港等回歸承諾,日益化為虛文。無論是議會政治、群眾運動、商議式民主,悉皆無功而還。這個環境下,香港詩歌除了標舉「生活化」之外,是否可以有更多不同的思考呢?將「生活化」上昇至本土意識,又是否忽略了香港詩歌發展的其他路向呢?故本文將以《70年代》雙周刊所催生的香港詩人,癌石、淮遠展開論述,以期在「生活化」之外,找出更多香港詩歌的線索連貫當下,或是曲徑通幽,或是殺出一條血路。

〈警察〉( 節錄) 癌石

我有一個空中樓閣

我要將核子彈擲到遠方的一個目標

這目標是一群警察

因為

因為他們是一群警察

因為他們將我合法地強姦

因為他們掛著莊嚴的淫笑

因為他們的淫亂沒有風度

癌石詩作迄今尚未結集,亦不曾編有任何選集。無論是語言、內容、政治立場,癌石的〈警察〉都是香港詩歌裡最激進前衞的代表。〈警察〉一詩,癌石因為被警察關進「雜差房」毒打,於是決定要用核子彈殺掉一群警察,還要「將他們的龜頭剪掉/然後以掛號寄給英 女王、王子、公主、希斯」,「之後再把全港的學校 燒掉/以免產生更多契細佬」。詩作最後以描寫癌石被警察毒打,依然高聲咒罵反唇相譏, 「成了英雄烈士」作結。詩作發表於《70年代》雙周刊,第18期,1971年2月1日。癌石所抗爭的對象不單是警察制度、教育制度、港英政府,更是殖民宗主國英國。這是香港詩歌第一次以暴力抗爭捍衞人民的人身自由。這種完全超脫於日常的例外,情感激越而戲劇化,正正是「生活化」所排斥的。其語言不避咒罵粗言,激烈狂暴,與內容互相配合,這才是香港「本土意識」最需要的激進光譜。從歷史事實而論,香港在近代中國一直都是激進政治主張的溫床。滿清末年,孫中山在香港籌劃革命。1925年,省港大罷工。1966年,天星小輪加價,民眾暴動。1967年,六七暴動。 暴力抗爭未必在於一舉推翻當權者,而在逼使政府讓步、改革。而《警察》一詩,不單反映了港英時期警察濫權的問題,更是香港詩歌裡首次處理公民社會以武力貫徹抗爭,爭取公義的題材。這是第一次,亦是一次迴光反照。自1970年代,香港經濟起飛,暴力抗爭已絕迹於香港抗爭運動。回歸以後,就算是規模最大的雨傘運動,與及抗爭程度屬於回歸以來最激進的「魚蛋革命」亦還遠遠稱不上暴動。1970年以後,香港人已經遺忘了暴力抗爭這個選項。香港公民社會已經被英國殖民地和特區政府的經濟成果和各種社會政策所馴服,不能、不懂,也不願意貫徹抗爭到底。[3] 以雨傘運動為題的詩作,沒有一首點出公民社會尚有暴力抗爭一途。而事實上政權已經動用催淚彈、胡椒噴霧、甚至有暗角七警在鏡頭下公然群起毆打市民。港英政權、特區政府,同樣是體制下的集體暴力,〈警察〉為當今公民社會點出了久已遺失的暴力抗爭一途,這是其超越時代之處。

Photo by Steve Tsang on Unsplash

暴力抗爭是方法,以武制暴是精神。「聞誅一夫紂矣,未聞弒君。」早在《孟子》已經有所發揮。在現代國家的憲法對此有更細緻的思考。美國憲法第二修正案:「紀律良好的民兵隊伍對於一個自由州的安全實屬必要,故人民持有和攜帶武器的權利不得予以侵犯」。這表示人民不單可以合法擁有槍械,假如政府干犯人民或自由州的安全,人民就可以合法運用槍械捍衞自由。至於香港基本法的第一條:「香港特別行政區是中華人民共和國不可分離的部分。 」人民本身並沒有位置。國家主權、國家權力才是其重點。既然憲法視人民如無物,文學,詩歌便當負起這個當仁不讓的責任,質疑這政權的合法性,捍衞人民的尊嚴。迄今為止,我還未能找到任何一首香港詩能夠像癌石般從個人的尊嚴出發,質疑殖民政府、特區政府的合法性,進而意圖以武力挑戰國家權威。癌石的情感激越,個性突出。為了維護尊嚴,報復警察於雜差房濫用私刑,「總有一天我要冒死衝進去/將他們的龜頭剪掉」。暴力抗爭並非盲目衝動的泄憤,而是自由的基石。當政府打算收緊、剝奪人民的自由,暴力抗爭的先例就是對暴政的震懾,讓其礙於鎮壓成本而退讓。當來到生死存亡關頭,人民的自由受到嚴重侵犯,暴力抗爭就是人民正當捍衞自己的權利和武器。因此,當殺警燒學校、威嚇英王的〈警察〉,成為了香港詩歌的經典,成為香港詩歌的「本土意識」,社會才真正掌握了所有捍衞自由的武器。

本土意識,除了是一個社會群體的思想個性,亦與其成員對群體的歸屬感有關。對於香港人的歸屬感如何構成,陳冠中的《中國天朝主義與香港》很值得參考。

「香港人和香港身份,主要(當然還有其他次要)是相對於內地中國而建構出來的,背後的歷史原因無關民族認同,而是對共產黨在大陸建政和政績的回應。」

「香港的居民終於對香港有歸屬感了,但一半是被逼出來的,原來他們哪裡都去不了,英國不是隨便去的,大陸還不是可以去的,【⋯⋯】沒選擇下,他們叫自己香港人。後來越叫越順,引以為榮。」[4]

陳冠中的講法有其道理。稱自己為香港人而非中國人,除了因為兩地文化習慣、社會經濟大有不同,也實在是對內地惡劣政績的心理區隔。中英就香港前途問題談判的結果,表明了香港只是中英二國的政治角力場所。英國人並不會盡全力確保香港人的安危。同一時間,中國亦只不過視香港為滿足民族主義的戰利品,與世界各國生意往來的窗口。於是越近九七回歸,恐共的心理越強,移民潮便越大。另一個關鍵是1972年,中共透過聯合國將香港從殖民地名單剔除。這是從根本上否定了香港人前途自決的出路,無論是繼續由英國管治、還是像二戰後其他殖民地立國獨立,皆無可能。只可由中英二國政府決定香港前途。這個環境下的香港新詩,在做什麼呢?70年代,也斯正在致力於書寫一系列香港地誌文學,以「生活化」的詩歌風格,書寫香港城市,後來更標舉為「本土意識」。詩人有絕對自由去書寫他關心的題材,發揮他所推崇的技巧風格。但假如要進一步說「生活化」就是「本土意識」的展現,「生活化」就是香港詩歌所交出最好的作品,這就無法直接命中香港淪為國家博奕籌碼的核心問題。

Photo by Natalya Letunova on Unsplash

對於這個殖民社會的困局,只有少數詩人有這個自覺。70年代癌石的〈警察〉、淮遠的〈沒有體育精神的人〉是超越時代的異數。然而要說真正命中核心的,不是詩人,而是1986年西西的小說〈瑪麗個案〉。

瑪麗是長期居住在瑞典的荷蘭籍兒童。

【⋯⋯】

瑪麗的母親去世了。

【⋯⋯】

瑪麗的父親成為瑪麗的監護人。

【⋯⋯】

但,瑪麗向法院提出更易監護人的請求。

【⋯⋯】

法院根據瑪麗本人意願,指定一名婦人作她監護人。

【⋯⋯】

荷蘭與瑞典,為了小小的瑪麗,鬧上國際法院。

【⋯⋯】

一九五八年十一月二十八日。國際法院判決:荷蘭敗訴。

【⋯⋯】

一九五八年是二十世紀六十年代,我們老說二十世紀是法治的時代,是該尊重人的意願的時代,可是,我們也許就不當小孩是有意願的人吧。萬一他們有,又怎麼辦?我的看法是:兩個國家,一個受害人。至於能夠尊重孩童意願的作品,請協助我找尋。[5]

瑪麗個案是真是假也無關緊要,瑪麗就是香港人,一個無法決定自己命運的小孩。在中英談判之下,香港反而是自己命運的局外人。要說「本土意識」,這才是香港文學和香港人最應該擁有的覺悟。西西沒有直陳其事,而是將整個小說變成一個比喻。她在行文之間更加插不同的中外經典呼應故事,如講到血緣關係就點出《包待制智勘灰闌記》,講到成年人缺乏真正的聽眾就點出《異鄉人》。乍看之下,似是借案例分享讀書經驗,實則卻是暗渡陳倉,控訴中英兩國漠視民意。小說結尾呼籲讀者協助她尋找「尊重孩童意願的作品」,這是呼應魯迅〈狂人日記〉「沒有喫過人的孩子,或許還有?/救救孩子……」,二者皆是希望讀者能夠改變社會,挽救人民於水深火熱之中。所不同之處,只是魯迅的潛在讀者是中國人,而西西的潛在讀者更接近香港人。但西西的救亡精神其實隱藏於對小說藝術的追尋之下,呼應五四文學的救亡精神。

1975年,淮遠〈沒有體育精神的人〉[6]本應是香港詩歌的另一個關鍵,循此衍生出更透徹的本土意識。其詩寫的是作者參與了一場跳樓比賽,最快跳達地面為之勝出。因此這是一場找死的比賽。比賽前,小販們就在樓宇的外牆爬上爬落,販賣貨物。淮遠在比賽中途說:「勝利的也不會是我/勝利只屬於主辦人/和觀眾」。於是他在高速下墮中攀進十四樓,「退出這場比賽」,「步入電梯/在G字上輕輕按了一下」。詩歌指出普羅大眾就算如何努力工作,也只會被社會的上層結構剝削,竊奪工作成果。淮遠無法苟同這種透過剝削去發展的現代經濟。於是他選擇退出這種剝削他人的經濟。香港於1970年代,經濟有長足的發展。堅尼系數是量度貧富懸殊的指標,2016年,香港的堅尼系數是0.539,是45年來的新高。因此,淮遠這首詩的重要性在於明確指出,香港是一個剝削人民的社會。剝削至今,並無停止,甚至變本加厲。

淮遠的語言為「生活化」的語示範了「現實魔幻」的意涵,補救「生活化」情節瑣碎、語言直露之弊。跳樓比賽當然是超脫現實的魔幻描寫。但在過程中,淮遠不時以極為細緻的描寫,營造日常生活的錯覺。譬如他寫自己一躍而下,看見樓宇「裡面的人/都擱下了工作」,這十足就是僱員拋下手頭工作看熱鬧的模樣。再如淮遠下墮到二十五樓,「我看見一個漂亮的寫字間女郎/站在窗前/在和暖的陽光裡/對我微笑」,這是典型男性走在街上,眼睛卻沒有閒著,到處搜尋漂亮女子,一飽眼福,更兼自作多情。於是在這個女子的「鼓勵」之下,「我已經逐漸/從後趕上了」,淮遠的下墮速度頓然加快,十足年青男性在球賽中瞥見心儀的女生,立時腎上腺素上升,舉手投足之間,悉皆揮灑自如。淮遠在這首詩裡掌握詩歌的節奏極為準確。魔幻描寫總是與日常現實交錯。在高速下墮之間,他尚有餘暇,瞬間頓悟,細細推說這個社會的困局。

但這時我忽然想到

我不該繼續下去

這並不是我認為

調劑一下緊張的都市生活

有甚麼不對

這不是我吝惜生命

這並不是

明天適逢假期

而是

即使我一馬當先降到終點

勝利的也不會是我

勝利只屬於主辦人

和觀眾

連同那個對

我微笑的

女郎

明明是一件魔幻之事,淮遠卻不斷在當中強調日常生活。以「緊張的都市生活」形容香港社會固然合適。「明天適逢假期」,則顯示了日夜常加班的香港人,對假期的珍而重之。這些詩句意在強調日常,在表意上讀者能夠輕易了解,讀起來時節奏也就直白流暢。這是節奏上的「鬆」。另一方面,「吝惜生命」、「勝利的也不會是我/勝利只屬於主辦人」這些詩句是將「跳樓遊戲」提昇至隱喻社會的層面,進而指出,在香港這個剝削人民的社會,無論我如何「一馬當先降到終點」,如何努力加班工作,「勝利只屬於主辦人」,經濟成果最後只是留在商人財閥等社會上層結構,或者是「女郎」,即各種聲色犬馬的現代消費娛樂。這些詩句在表意上是具有歧義的句子,在表意上讀者需要一番轉折才能了解,既讀且解,就會形成節奏上的「緊」,無法一氣呵成。由「而是」到「女郎」,節奏上的「緊」,淮遠便以斷句舒緩,總共斷成八句詩句,透過鬆散的斷句去調適表意、節奏的緊。

Photo by Steven Wei on Unsplash

如果當我們將〈警察〉、〈沒有體育精神的人〉比對,二首詩結尾的處理更有另一番啟示。他們顯示了詩人個性的煥發,義無反顧,嫉惡如仇。這種個性正正是公民社會悍衞公義,不平則鳴,斷不同流合污的重要條件。這並不是以文學服務政治,而是以詩歌指認香港人的生存困局。

〈警察〉(節錄) 癌石

「你頭髮太多太長!」十幾個市民的公僕在打主人

「我話你褲檔裡下面那條東西的毛還要多還要長!」

結果那個主人在雜差房裡

在關公爺前

在英女王前

成了英雄烈士。

〈沒有體育精神的人〉(節錄) 淮遠

我留下外衣

吃力地攀進十四樓

退出這場比賽!

而站在窗口的人

急忙朝兩旁讓開

好像我是一個勝利者!

是的

我的確是一個勝利者

我一直向門口走去

把門打開、關上

穿過走廊

步入電梯

在G字上輕輕按了一下

如果從社會現實和一般人對成功、勝利的看法而言,二人都是失敗者。但他們都是勝利者。他們的勝利在於斷不屈從。警察本應服務市民,而不是毆打手無寸鐵的市民。而今現實與理想不符,癌石,亦知道如果沒有「核子彈」級別的國家實力,根本無法改變這個體制,一切都只是空中樓閣。但他依然反唇相譏,警察對他羅織罪名,他就給對方更長更下流的回敬。他的語言再下流再市井,也不及體制鼓勵默許的集體暴力下流。這是抵死不從的氣概,知其不可為而為的風骨。其個性激越之處,面對任何威嚇也絕不交出個人尊嚴,這才是公民社會,回應一切政權惡意所需要的個性和覺悟。

在回應社會政治壓迫上,淮遠的立場不及癌石激進。然而從污穢中抽身,斷不同流合污的個性,就是本土意識應該擁有的個性。羅永生在《勾結共謀的殖民權力》點出了香港人自清末至回歸,如何與不同政權勢力勾結,就只為求取利益。淮遠不願被剝削,更不願剝削其他人,卻又無力改變整個「跳樓遊戲」,他能做的就是指出社會的不公義,抽身而退。而當從道不從君的思想有天竟然真的成為「本土意識」,那便是一種推動社會變革的力量。早在1956年,馬朗於《文藝新刊》發刊詞便說:「人類靈魂的工程師,是鬥士的,請站起來,到我們的旗下來!我們期待你,歡迎你!」〈警察〉、〈沒有體育精神的人〉這兩首詩,就是香港詩歌需要的靈魂工程師。若然真的有一種詩歌風格能夠上昇到「本土意識」,寧死不屈,堅決捍衞個人尊嚴自由,就是最逼切需要確立的詩人個性、本土個性。

論者王家琪於〈也斯的七O年代香港新詩論述———以台灣現代詩檢討風潮為燭照〉指出,不少關於「生活化」的論述所認同的代表作,都是也斯發表在他主編的《中國學生周報.詩之頁》為題材的十首詩。〈北角汽車渡海碼頭〉:「路牌指向銹色的空油罐/只有煙和焦膠的氣味/看不見熊熊的火/逼窄的天橋的庇蔭下/來自各方的車子在這裡待渡」。也斯擅於選取地景,詩句抒情之餘,亦兼寫實景。「來自各方的車子」更是隱然配合也斯的香港文學論述:混雜、多元。不同省籍,不同國家的人,不同政治取態,俱在香港謀求進一步發展,卻未必視香港為安身之所。再看〈中午在鰂魚涌〉:「有時工作使我疲倦/有時那只是情緒/有時走過路上/細看一個磨剪刀的人」。與淮遠和癌石的詩相對比,也斯的詩顯得內歛而退讓,「情緒」、「疲倦」,恰如一個飽受社會折辱的中年,再無任何朝氣抗拒社會加諸於個人的壓迫。這並不是最好的也斯,這是走在歧路的也斯,也是走在歧路的香港新詩。也斯的起點和高峰在1964年,〈樹之槍枝〉。

〈樹之槍枝〉(節錄) 也斯

是的

為了一對狂野的眼睛

春天遂答應留下來

這是佩槍的白楊

這是佩槍的基督

【⋯⋯】

就這樣子憤怒下去吧

不管施栖佛斯的大石頭

不管存在和不存在

就這樣子憤怒下去

說這首是也斯的高峰並非完全無跡可尋。這首詩在其第一本詩集《雷聲與蟬鳴》並無蹤影。其後的詩集亦無收錄。惟一一次,由他親自收進集子是他自己編選的《梁秉鈞五十年詩選》,是為全書開卷之作。是書乃也斯臨終前編定之作,可謂其一生詩藝的表現。從也斯確診癌症到辭世,他有充份的時間去總結其一生的詩藝。最後他選擇重新讓後學得窺〈樹之槍枝〉,這便是也斯重新肯定這種個性激昂、前衞叛逆詩風的價值。除了〈樹之槍枝〉,《梁秉鈞五十年詩選》中再無風格類似之作。「生活化」、「地誌文學」自此成為也斯的特質。然而這種特質根本無法直面香港人的政治和生存困局。也斯以香港風貌、地景、食物,上昇至香港本土意識,顯得迂迴而無法回應現實挑戰。如果再看也斯在1997寫的關於食物的詩,情況更是明顯。他選取的都是香港特有的食物。〈除夕盆菜〉:「從一堆肉中間翻出一片蘿蔔/不要問我九七。我回答過許多次了。【⋯⋯】交通混亂。留大堆的垃圾。有魚。/有肉。文化打手陰魂未散,又再冒出頭來。」相比起1967年,語言小心謹慎,也斯完全看到中國對香港的文化侵略,但其抨擊也只是以溫和的態度指陳。再如〈鴛鴦 Tea-Coffee〉:「若果把奶茶/ 混進另一杯咖啡?那濃烈的飲料/可是壓倒性的,抺煞了對方?」語言散文化,以詩歌解釋「混雜」、「多元」,詩歌反而變成了附庸,變成了大眾、平庸、直白易明的概念符號。早就不是「就這樣子憤怒下去」。因此,〈警察〉、〈沒有體育精神的人〉這條線索,其實更可以推前至1967,也斯的〈樹之槍枝〉。廖偉棠便說這首詩「通篇的隱喻象徵如水流急速隨處濺出浪花,到最後反諷存在主義,樹立起鮮明的詩人個性———也是一代青人的叛逆個性。」[7] 在政治社會以外,本能地對一切權威帶著警覺和憤怒,是「基督」,能愛,同時亦是「佩槍的基督」,不惜代價,捍衞自我和他人。

〈樹之槍枝〉、〈警察〉、〈沒有體育精神的人〉,之後就是蕪露:〈受不了〉。

〈受不了〉(節錄) 蕪露

市民實在受不了

終有一天

他們會再回到街道和廣場

讓電視為自己鼓掌

小職員也受不了

終有一天

他們會隨著窗外的雲飄去

讓上司的威嚴掛在熄掉的雪茄上

簡而言之,〈受不了〉描寫了一次達至全民罷工罷學的社會抗爭運動。本土抗爭意識不再僅止於詩人,而是所有香港市民。這是一次全民抗爭,但這只是一次蕪露的想像。因此「終有一天」才會在詩中不斷出現,而那「終有一天」尚未來臨。讓想像真正成為現實,那是,廖偉棠的《傘托邦———香港雨傘運動的日與夜》。

《傘托邦》是第一本以雨傘運動為題的詩集。書中所收錄的詩作由2014年3月至12月。其重要之處,首先在於展示了回歸以來最大型的社會抗爭運動的日常。「生活化」不再止於漫步街道,書寫日常感情困頓。而是一場抗爭運動裡曠日持久的日常。香港人在主要公路紮營,佔領金鐘、旺角。到佔領區靜坐,讀書,甚至紮營安居成為了不少香港人的日常。且觀當中的〈金鐘溪山圖〉

〈金鐘溪山圖〉(節錄) 廖偉棠

龍和道如虛無瀑布,濺出暗黑獸

蹴岩林立危雕:那些軍營和幻影大樓。

龍滙道曾亂冰族湧,然後

干諾道溪流清遠,在夏愨道上揚成飛濤。

【⋯⋯】

且耕且獵且讀,樵夫雪盈袖

這是無何有的一個香港,氤氳靈秀。

也斯的「生活化」與「地誌文學」在廖偉棠手上得到了一次完整的昇華。經過2008年,《和幽靈一起的香港漫遊》的預備,廖偉棠將地方街道的當下結合歷史、既能寫抗爭,又能寫詩友親人,寫實而抒情。〈灣仔情歌〉、〈皇后碼頭謠〉、〈南昌街街頭:致蔡炎培〉、〈大埔尾:致蕪露〉、〈耶穌在廟街(阿云的聖誕歌)〉、〈香港島的未來史〉,俱為此中例子。來到〈金鐘溪山圖〉,廖偉棠將街道寫成山,佔領者和警察互相抵抗對峙就是各種「亂冰」、「瀑布」。「且耕且獵且讀,樵夫雪盈袖」正正就是那些放學後,趕到金鐘聲援佔領運動的學生。人們搭起帳篷、搭起桌椅,就成為了公路上的自修室,讓學生們讀書溫習。這確實是無中生有,「無何有」的香港。金鐘佔領區短暫凌駕了政府的權力管轄,隨之而來並非混亂無序,而是人們無私互助,學生們自發分派清水、退熱貼。「氤氳靈秀」正正是展現了香港人極高水平的公民質素。「生活化」本來是為了抗衡那種力圖以古典修辭的詩歌風格。然而廖偉棠的詩歌風格本來好用典故,好以古典修正辭入詩,寫於2000年的〈新唐宋才子傳〉組詩,便是極佳的例子。廖偉棠寫的金鐘,並非日常「生活化」的金鐘,而是例外狀態的金鐘。廖偉棠強烈的文白夾雜的語言風格和詩人自信自豪的個性,將也斯以內歛克制地描寫街道日常的方式,透過抗爭中的日常生活,提升至另一個高度。在處理社會抗爭和地方的關係方面,廖偉棠繼承了也斯,同時亦已超越了也斯,展示了另一條曲徑通幽的歧路。

而更為要者,是廖偉棠不單能呼應也斯所提出的「生活化」脈絡,更能呼應〈樹之槍枝〉、〈警察〉、〈沒有體育精神的人〉、〈受不了〉這條前衛激進,注重詩人個性的抗爭線索,謂其香港詩歌的集大成者亦不為過。2014年6月29日,廖偉棠的〈香港夜曲〉便是此中例子。

〈香港夜曲〉(節錄) 廖偉棠

夢嗎?香港,小香港

把夢打包送進一二三

四五六七八號

貨櫃碼頭。工人罷工

大海拒絕這場伶仃夢

夢嗎?香港,小香港

【⋯⋯】

再會,香港,小香港

在半山他們早已掘好

你鑲鑽綴金的

小墳墓。你從此安眠

還是要醒來一起戰鬥?

晚安,香港,小香港

Photo by arnie chou on Unsplash

打從97回歸開始,香港的自由和尊嚴便已開始日漸被剝奪。夜曲一詞,既指這個城市已日暮西山,又令人聯想至維港夜景。而〈香港夜曲〉所選取的地景正正就是維多利亞港與及毗鄰的半山區,這些地方一般都被視作香港繁華的象徵。這種寫法固然上承也斯寫街道地景方式。但廖偉棠所展現的感情並非生活化,而是哀痛、憤怒、抗爭。由無數霓虹光管和夜燈組成的夜景,不單象徵香港的繁華,更是無數基層日夜加班,飽受財團剝削的象徴。基層人民不過是燈泡,或者是換燈泡的工人。香港人安居樂業的夢早已被「打包」,送進不同的貨櫃碼頭,裝箱、入棺、運走。香港社會乃需要效法2014年葵青貨櫃碼頭工人,堅持抗爭,終於逼使資方加薪9.8%,改善惡劣的工作環境。「伶仃夢」,可以解作理想幻滅。但中國歷史裡,有不少詞語早就成為了歷史本身。像「廣場」,「坦克」。當「伶仃」配合「大海」,乃令人聯想起至「伶仃洋裡嘆伶洋」的文天祥,寧死不降。明朝末年,為了避開蒙古軍,文天祥勤王南下,一直避走終於來到伶仃洋。伶仃洋正正就是在香港旁邊。歷史就是這樣循環往復。同樣是來自北邊的侵略,同樣是伶仃洋,同樣是鄙劣無文的政權併吞更高文化的社會,同樣是亡國亡種亡文化的前景。正如橫掃歐亞的蒙古軍對南宋志在必得,而香港在內地政府眼中亦不過是彈丸之地,予取予攜,對「小香港」同樣是志在必得。本地精英權貴,偽作中立,賣港求榮,「在半山他們早已掘好/你鑲鑽綴金的/小墳墓。」香港人,是要束手就擒,從此「安眠」死心,還是效法文天祥、碼頭工人?「你從此安眠/還是要醒來一起戰鬥?」這就是香港詩歌當下最逼切需要建立的「本土意識」。

概而言之,這是香港詩歌另一條隱而不宣的線索。也斯的〈樹之槍枝〉、癌石的〈警察〉、淮遠的〈沒有體育精神的人〉、蕪露的〈受不了〉、廖偉棠的〈香港夜曲〉,他們構成了一條橫跨港英殖民地到回歸以後的歷史線索。在這條線索裡,詩人展示了對暴政和剝削毫不退讓的氣概。他們的立場有最激進的暴力抗爭,展現出無政府主義理想有之,如癌石。有拒不同流合污於剝削,獨善其身,如淮遠。有呼告群眾參與抗爭,如蕪露、廖偉棠。亦有不顯露政治主義,純任青年氣性叛逆到底,如也斯。不單是立場各有異同,語言亦有各有其風格,從最粗野狂暴的癌石,到魔幻現實、故事性強的淮遠,再有分段工整的蕪露,還有文白交融的廖偉棠。他們共同構成了香港詩歌個性鮮明,投身抗爭的「本土意識」。對社會的反叛和抗爭。假如香港詩歌必需要上昇到「本土意識」,永不接受辱侮剝削,願意付上任何代價去爭取自由自主,這就是我們需要的「本土意識」。這樣的詩歌並不是要為政治服務,而是要介入政治,為了改變政治現實而作的思想準備。更進一步而言,當我們確立了永不屈從的「本土意識」,我們究竟想建構一個怎樣的理想社會?「永不屈從」除了對暴政的抵抗,是否還有主動建構「理想國」的能量?究竟我們想用香港詩歌指出一個怎樣的「理想國」?「轉型正義」?「經濟自主」?「國防自主」?「全民普選」?「永續一國兩制」?抗爭的「本土意識」只是起點,「理想國」才是我們的目標願景。

[1] 上述論點取自 王家琪:〈也斯的七O年代香港新詩論述———以台灣現代詩檢討風潮為燭照〉、〈抒情與寫實:重釋也斯的「生活化」詩歌主張〉

[2] https://www.ln.edu.hk/mcsln/45th_issue/criticism_08.shtml

[3] 參看呂大樂:《那似曾相識的七十年代》其中一章,〈矮化的公民概念:生活秩序與民間公共文化〉。又,本文寫成於反送中運動之前,如今社會運動正逐漸掌握武力抗爭,惟文章大體已成,亦無遐修改,故存其本貌。

[4] 陳冠中:《中國天朝主義與香港》,頁8、9、164、165。

[5] 《香港文學》第24期,1986年12月5日。

[6] 淮遠:《跳虱》,頁140-149。

[7] 廖偉棠:《浮城述夢人》,頁65。