〈雲淡風輕,我在我城閱讀光影〉

在失落的城裏,無論樓梯的歷史如何,濱海街的記憶怎樣,姑勿論去年煙花是否特別多,只是休憩從來沒有設限,我城也應更多選擇,就像蕭紅所說的,「蟲子叫了,就像蟲子在說話似的。一切都活了,要做甚麼,就做甚麼,要怎麼樣,就怎麼樣,都是自由的。」

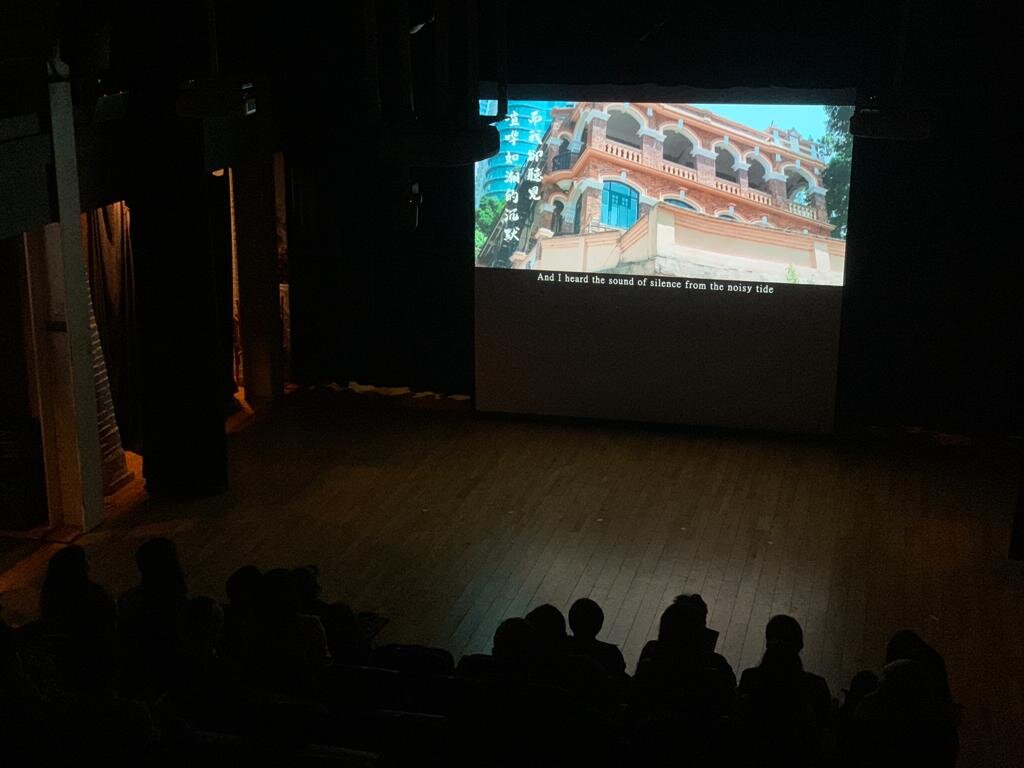

「尋找我城」首映會。

文/陳志堅

那夜(編者按:2021年2月26日)觀賞了廖志強導演、吳美筠監製的文學影像,電影以八位詩人的書寫為根本,拍攝成獨立電影。影片分作兩部分,前部分獨立成片,主題為「失落的詩城」,後部分綜合幾位詩人書寫貫穿而成,主題為「尋找我城」。

我不是讀電影的,但這部文學電影觸及了好些文學視角,那就可以作為一部文學作品來閱讀。要知道導演不是要拍出文學與影像對讀,而是要藉著詩人的書寫重新開拓,作為獨立視角重新向觀眾說話。

〈樓梯街〉劇照。

「失落的詩城」以鄭政恆書寫〈樓梯街〉為藍本,以快鏡剪接方式切入,就像在說歷史的演變。一位女子在樓梯街附近尋找從前和歷史,電影選擇了具探索感的音樂,呈現主角沿街走路,在行走中攝影、尋索和思考,無論是「陳列着瓷器、象牙、名畫與雕刻」,還是「青年會赭紅的外牆、漆黑的鐵梯」,就像在記錄從前的歷史定格,又彷彿與魯迅在青年會相遇,雖然老調子已經唱完,但仍舊「聽見喧嘩如潮的沉默」。在這失落的的詩城,電影以樓梯街的拍攝作為重構我城想像的開始。

〈休憩界限〉劇照。

經過對歷史的想像,就像走進當世的處境。電影走進了吳美筠〈休憩界限〉的詩作,以戲劇方式拍攝一位似是露宿街頭的青年男子。他拾取一張報紙,內文與政事有關,男子把報紙丟掉,顯然對政事不加理會;隱約看見袋裏的結他,他是玩音樂的。如此對照,就像在說明現世的選擇,也作為後部分的伏筆,這種微小的電影語言,十分隱藏,卻有力量。然後,男子就在界限街的長椅上躺着,雙眼凝視碧天,這年頭,日子就像「在垃圾房乞求午睡,蜷曲的膠蟲,像曳不走的背心袋」,然而,「天橋底不屬於任何人」,電影鏡頭一下子聚焦在翠葉下陽光映入,又改易了清新的劇場音樂,主角雖然躺在街道旁無人問津的長椅上,但休憩自在卻是屬於他的,縱然他是草,也是微粒。那末,我們要問,我城到底是否容許休憩的存在﹖休憩與生活本質是否必然相對?誰有休憩的權利﹖進而,我們更會問,到底誰為我城定界限?故此,我認為八位詩人的創作結合成前後兩部電影,事實上都在這首著意探討「我城界限」的詩作和鏡頭下定調,然後再在其中開展一個個我城的故事。就是說,「休憩界限」其實就是我城界限,出處去就,也成為我城故事中理應思考的問題。

〈於是你沿街看節日的燈飾〉劇照。

飲江〈於是你沿街看節日的燈飾〉寫出《去年煙花特別多》的想像,「今夕復何夕,煙花多璀璨」。電影以默劇人的方式演繹,我認為導演的選擇是在呈現我城一張張蒼白的臉,對照地下鐵多重曝光的影像,緩慢的敘述節奏,「漫漫長夜不知是囚徒的幽默,還是囚徒的諷刺」。電影選擇以藍色光影呈現這世界,主角在人聲中默念着自己的孤獨,他不是沒有曾經外出的可能,然而再次折返,對著沒有質感的畫面,吃著自己的麵。如果詩作是呈現了節日裏沿街的燈飾,電影卻有力地呈現燈飾背後的乏力。在界限裏的故事,這或許是我城裏最多人的狀態。

〈鰂魚涌濱海街〉劇照。

至於劉偉成〈鰂魚涌濱海街〉是重新說了一遍故事。「我遺下一些東西在那裡,你提我找回。」電影以黑白鏡頭訴說孫兒替爺爺尋回從前的記憶作為藍本,蒙太奇的拍攝方式,以快鏡呈現多重影像,在不同的畫面裏尋找碎片化的從前。日光快速映入和快速倒退,是時間的明證,就是要說明「每天上班下班,我都走過,這條不起眼的街道」,它或許只有「回收紙」或「街尾肉檔」的畫面,但原來可以是某一代人的重要記憶,或者說是大部分記憶。電影選擇貝多芬的音樂,畫面瞬間轉為彩色,宏觀拍攝鰂魚涌海景,「爺爺,我替你找到了。」找到了那份平常街道裏的日常,也找著海傍那「見證時代的水平」。

〈上坡﹒下坡〉劇照。

「尋找我城」是電影的第二部分。電影以周漢輝〈上坡﹒下坡〉為本,假設舊時代的錄像拍攝,以長鏡頭的拍攝方式,呈現主角的內在心理時間。導演沒有選擇重映詩作的書寫,而是重新創作獨有的故事,在隨便的公園打籃球,吹泡泡,顯然長鏡頭想說白的是細水長流的父子情。而後部分紅衣男子的處理,以時空重疊的方式,藉鏡頭移動彷彿自己在看著從前的父子,也在看自己的長大。後來,那對男女對答時,「和沿街你告訴我的家事」,後面出現的男子就像是自己在看著自己,電影的意象原型大概需要觀眾多一份省思。

〈回到香港仔〉劇照。

而梁璇筠〈回到香港仔〉詩作,導演選擇以介紹式的方式拍攝,無論是鏡頭移動還是場景切換,鏡頭選擇以慢鏡逐步放大,或快鏡聚焦,又以低視角拍攝呈現場景,顯然是在聚焦香港仔的特寫,例如天后古廟的地方景緻。此外,以宏觀視角拍攝香港仔的遊艇或躉橋,也是在說明這裏的狀態,固然以古典傳奇式的音樂配搭,更顯這裡的新舊共濟。然而, 導演選擇以一男一女各自遊走在香港仔,最終兩人相遇,輕輕一笑,彷彿呈現〈回到香港仔〉詩作裏「純樸如最初」的狀態,敘述節奏自然,也可以說是重新演繹了詩作。

〈椅子〉劇照。

在眾多電影拍攝裡,羅樂敏〈椅子〉的拍攝,似乎是最貼近年輕人的思想,也可以說是我城年輕人現在最寫實的狀態。導演選擇晚上的場景,一位少女在抽煙,從表情和眼神充分呈現了一代年輕人的孤獨感,而導演選擇一位富有時代感的少女,或許在強化時代特質的效果。雖說孤獨不是年輕人的專利,然而,「各有前因的椅子,逐一搬到島上的角落」,鏡頭下有被可給移動的椅子,「被政府安置的休憩長椅」,不難理解現在許多年輕人本來就像孤島,每一張椅子都有著自己的從前,特別喜歡導演隨意拍了幾個一閃即逝的街坊,坐在椅子上是如此的百無聊賴,就像隨便地經過了大半生,而這些人背後的故事也像是在等着拍的。鏡頭也着重光影的處理,少女對着玻璃罐內的燈光,卻像絲毫沒有半點燭光的希望,如果我們細讀樂敏詩作的最後,「深深淺淺的浮刻,猶如無旗幟的旗杆」,也會發現作者是在呈現失落的年輕人那種無根的狀態。然而,導演卻藉著鏡頭切換,以日照的場景呈現少女一夜後重生的狀況,配以音樂的轉換,主角臉色轉變,看見島民的生活日常,就像逐步打破了昨夜沉厚的孤獨,彷彿在說明經過時間的淘洗,有了重新出發的可能,少女當下選擇做自己想做的事,再回到椅子安坐,這回卻有了同伴。這種日與夜的光影對照,自然地讓年輕人形成某種信念。或許導演打算在鏡頭下呈現另一種想像,也藉著鏡頭的力量,帶給年輕人新方向和可能,在我城裏尋找,又在尋找我城。

〈福華街茶餐廳〉劇照。

最後是鍾國強〈福華街茶餐廳〉。以茶餐廳作為尋找我成的最後故事,我想導演的選擇是有理的。茶餐廳本來就是我城的縮影,裏頭的人每一個都是我城的代表。也斯評陳冠中《香港三部曲》〈金都茶餐廳〉﹕「他只是以傳統的言情故事,老練的人情世故去寫某一個香港的深層心理、集體無意識。」所謂集體無意識,卡爾﹒榮格說:「除非你由無意識轉變為意識,否則你的一生將由無意識引導,而你把它稱作命運」。在茶餐廳,有誰不是喋喋不休,隨意說白,甚或盲從,只跟著走,抑或是孤單沉默,「直不起背來」,在思考恐懼,或是只是在發呆。然而,導演選擇的電影鏡頭語言,顯然是在呈現一位失落的男子,外觀看來,他有工作,也不太潦倒,在從前的情人面前強要裝出一點自信,然而背着別人時,卻是真真實實的那個失落於茶餐廳裡的人。在「一個慵慵的下午,工作在遠方喊着寂寞」,我城的茶餐廳裡,有多少食客在做着自己喜愛的工作﹖而當我們要踏出茶餐廳,回到我們以為熟悉的世界,又有多少人能昂首踏步,說這裡是我的原鄉,我以這裡為傲,「踏出門外是否還會想起,這個曾經那麼真實,那麼瑣碎的世界?」在「捱騾仔」、拼日子的生活中,生活從來都是困難的,甚而,我以為每當人從茶餐廳裏出來,就像谷崎潤一郎〈陰翳禮讚〉所說的狀態,「擔心在這樣的房間裡,忘卻時光荏苒,不知不覺中歲月流逝,出來時已白髮蒼蒼。」

尋找我城,或者就是從前青楊街的瞬間,地文誌裏的偶遇,島民的孤寂,或是茶餐廳裏的眾生。然而,我們卻要說的是,在失落的城裏,無論樓梯的歷史如何,濱海街的記憶怎樣,姑勿論去年煙花是否特別多,只是休憩從來沒有設限,我城也應更多選擇,就像蕭紅所說的,「蟲子叫了,就像蟲子在說話似的。一切都活了,要做甚麼,就做甚麼,要怎麼樣,就怎麼樣,都是自由的。」

作者簡介:陳志堅,畢業於香港中文大學中國語言及文學系,後於香港中文大學獲教育文憑、文學碩士、教育碩士。現職中學副校長、中國語文科主任、中國文學科主任。任教育局課程發展委員會中國語文教育委員會委員、香港考試及評核局中國文學科目委員會主席,曾任香港大學教育學院兼任講師、寫作比賽評審、校際朗誦節評審等。著有散文集《時間擱淺》、小說《離群者》、青少年小說《無法預知的遠方》、《紅豆糕的歲月》,主編散文合集《情味﹒香港》等。